「南東北のさくら紀行」 2025.04 よかったところ」topへ ![]()

2025年の花見シーズンは、移動可能期間と開花状況に合わせて、東北でも南部を巡りました。 掲載時点よりは少し前の記録なので2026以降の参考にしていただければ幸いです。 |

|||

| 北東北の桜の名所といえば、青森の弘前城址、秋田角館の武家屋敷周辺、そして岩手の北上展勝地です。 今回は岩手がスタート地点ですので、しばらく行っていなかった展勝地にまず向かいました。以前は桜並木だけでしたが、広場やモニュメントや一部には水仙の黄色も配置されて充実感が増してきました。 |

|||

| |

|

||

| 報道の一部には2万本の桜…といったものもありましたが、北上川沿いの2kmの並木がいくら高密度とはいえ、両側で延長4kmです。4000m÷20000=0.2m となり、木の感覚が20cmはあり得ません。報道に携わる方は、基本をわきまえてほしいものです。 右写真後方のクリーム色構造物は珊瑚橋です。 |

|||

| |

|||

| |

対岸への鯉のぼりの列が伸びています。各地の桜でみかけますが、雫石のほうでは維持が難しくなってやめたようです。どちらでも関係者の地道な努力の上に観光地は成り立っています。 | ||

| 次にやってきたのは水沢公園です。 水沢は「偉人のまち」とも言われますが、園内には何人かの銅像が設置されています。後藤新平については、少し前に記念館を見学させていただきました。彼の功績は、関東大震災からの復興、放送の開始、ボーイスカウトの創設、日清戦争帰還軍人からの完璧な防疫、満州鉄道初代総裁、台湾総督府民生長官、東京市長…などなどきりがないくらい。 | |

||

| |

|||

| |

肝心の桜も、色とりどりで種類と配置もうまくなされていて、写真の撮りがいもあります。町の中にありますが、意外に穴場でした。 | ||

| 東北道を南下して、毎年のように通う船岡城址にやってきました。 日中はものすごい混雑で駐車場に入るのも大変ですが、夕刻18時からは係の人も引き上げて、上部の駐車場まで上がることができます。 到着はだいぶ陽が傾いたころですが、展望台までの遊歩道は照明が点いていて安心して花たちの風情を楽しみます。 明日また来る予定の千桜橋も辺りも点灯しています。 |

|

||

| |

駐車場に戻るころには夕闇も深くなり、枝垂桜がライトアップに浮かび上がってきました。以前にもこちらの駐車場で車中泊したことがありますが、コロナ禍だったせいか、夜はひっそりしていました。 今回は三の丸広場に出店がたくさんあって、夜桜を楽しむ人たちでにぎわっていました。 | ||

| |

|||

| 「樅木は残った」展望台から下って、千桜橋を渡ると 白石川千桜公園 に出ます。白石川千本桜に繋がるこの公園の開花期は、私的には東北の春を一番うれしく味わうことができる場所です。 |

|

||

| 展望台からは蔵王連峰が望めますが、この日はカスミがかかって景色的には次回に期待したいところです。 | |||

| |

|||

| 公園をぐるっと回る区間は、夢の花園を巡るようです。たぶん昼はお客さんで込み合うのでしょうが、Pキャンして早朝に巡るとゆったり味わうことができます。 というわけで、私の花見スポットコレクションでは、こちらが一番です! |

|

||

| |

|||

| |

宮城から山形へ峠を越える 道の駅七が宿 があり、立ち寄ります。公園のはずれに小さな駐車場のPキャン適地がありますが、この時期はダムは満水で、釣り人がボートを進めてゆきました。 国道113号、二井宿峠を越えて下ってゆくと山形県高畠町です。今回向かうのは烏帽子山公園で、場内には烏帽子山八幡宮と千本桜があります。 |

||

| 一つの山をぐるっと桜が取り囲み、神社と遊歩道があって、花見には良い環境で心静かに散策できました。 上写真の遠景は吾妻連峰の山並みで、左の円柱は大きな石の鳥居上端です。こちらの鳥居は一つの石から作られたものとしては最大だそうです。(下写真も同鳥居) |

|||

| 面白いものが二つありました。神社本殿の向かって右側に「おみくじの自動販売機」がありました。それが子供ショップや商業施設の一角にある

ガチャポン(カプセルトイ)だったのです。おまけにカラを入れる容器まで備えてあります。確かに合理的であり、神様も今風の流れにうまく乗っているのだと感心しました。 左写真は、誰かが場内の桜の木に登っている!危ないし木が傷むのでやめてください!と思って近づいてよく見たら花咲か爺さんでした (^^)/ |

|||

| 昼食は道の駅米沢でいただきます。 南に吾妻連峰(西吾妻)の残雪が望めます。天元台のあたりはスキー場のコースが雪形になって、馬上の上杉謙信が槍(リフト部)を持っているように見えた思い出があります。 いただいたのは米沢ラーメンと三色焼肉丼です。どちらも当地名物でおいしくいただけました。 |

|||

| 米沢市内の桜の名所は松が岬公園(上杉神社)です。でもこちらはまだ咲き始めのようです。 お濠は内側を一周することは出来なくて、外を回ってみました。半世紀ほど前のやはり桜の季節には堀の上に宴会場があって、そこで出来上がった同級生がお濠を泳いだという記憶があります。未だ冷たい季節ですが。その人は今年は大阪万博のボランティアを勤めているとのことでした。 | |||

| |

|||

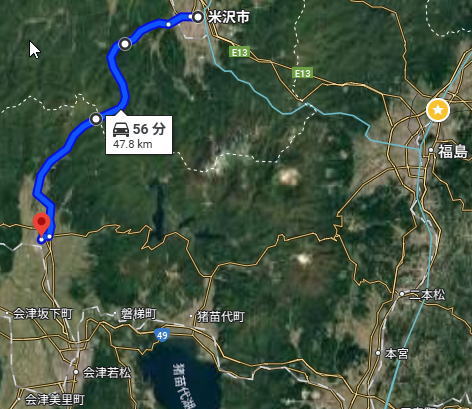

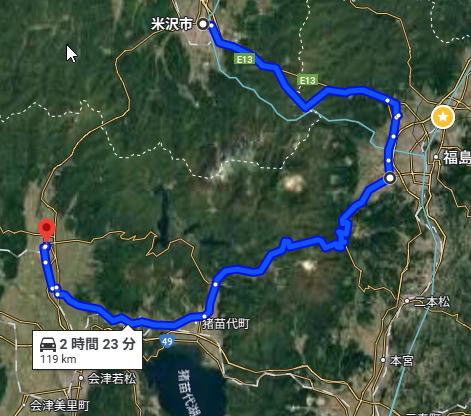

| 米沢からは喜多方に向かいます。喜多方へは現在はトンネルを通って通年走行が可能ですが、以前は冬季は閉鎖するスカイバレー経由か、大きく栗子・福島・土湯峠を経由しなければなりませんでした。 下の図のように2.5倍の時間がかかっていました。 その当時はまだ若かったので、自転車でスカイバレーを越えて檜原湖畔までを午後から日帰りしたのでした。累積標高差は2000mになりました。 |

|||

|

|||

| 喜多方の桜の名所は、日中線しだれ桜並木です。結構人出があるのですが、区間が長いのと、人波も景色の一部に溶け込んで、花のカーテンをくぐってゆくのが楽しいです。SLの展示もあります。 現在の並木の大きさでちょうど良い気がしますが、大木になってきたら間伐の必要があるかもしれません。 |

|||

| |

|||

| この日は郡山市内を通りぬけ、磐越自動車道の三春PAまで移動して一夜の宿をお借りしました。 ←PA内にも桜があり、夜桜を楽しめました。 |

|||

| 福島の花見で外せないのは三春町の滝桜です。早朝の時間帯には入場料は徴収していませんので、皆さん自由に出入りしています。入場料を節約したかったわけではなく、このあとの見学コースの日程で早朝での訪問となりました。 花見で有名な各所では、桜の花の色だけではなく、菜の花の黄色をはじめ、花期が重なる花々を植えて全体的な色の対比を楽しめるようになっています。 |

|

||

| |

|||

| ぐるっと一周して高台から見下ろす所も回ります。正面の参道から写真を撮る方は、人物が映り込んでいない絵を撮りたい方が多いようですが、明るくなるにつれてお客さんも次々に来ますので、だんだん難しくなってきます。 近くのダム湖にトイレのある駐車場があるので、そこへ行きたかったのですが、今回は接続道路の入り口にバリケードがありましたので、別のところで土筆を眺めながら朝食をいただいて 次のポイント、小野町の千本桜に向かいます。川沿いに延々と桜並木が伸びているのを、磐越自動車道から眺めていて、以前にも一度だけ訪問したことがあります。下の写真もその延長上かもしれません。 |

|||

| この年の春先には、小野町のリカちゃんキャッスルを訪ねていますが、その脇を通って向かいます。今回は夏井千本桜展望台があるということで、最初にそちらの山道に挑みます。その前に駐車場は夏井の駅の近くに止めて、土地勘が無いのできょろきょろしながら展望台の入り口を探します。 神社の入り口を入ると… |

|||

| 竹に穴をあけた灯篭や、花で彩られた手水舎、太〜い娚杉を通って坂道を登ってゆきます。 | |||

| たぶんあの三角の東屋があるところまでいけば見えそうです。 展望台からは、桜祭りの会場と鯉のぼりと夏井川が望まれます。磐越東線の列車が通るのも見つけられました。テント群はまだ開いていませんが、お客さんが昼にはたくさんやってきそうです。 |

|||

| |

|||

| 展望台の周囲には散策路が巡っていて、どこに至るかわからないままに、たぶん元のところへ戻れるだろうという前提で別の道を回って下りてみました。すると出口に右のような案内板があって、狙い通りもとに戻ることが出来ました。左の諏訪神社から上がって右端の「入り口」に出てきたのでした。、 | |||

| 麓に降りて川沿いを散策します。前回は上流と下流の橋をぐるっと周回してきましたが、今回は下流の橋だけを往復して次の目的地に向かいます。 | |||

| |

|||

| 最後の花見ポイントは、富岡町にある夜ノ森です。 放射能事故の影響でずっと花見に来ることができませんでしたが、規制解除となったばかりの区域を回ってみました。夜ノ森つつみ公園にはきれいなトイレや駐車場が整備されています。 | |||

| |

|||

| 桜並木は見事ですが、今回ツアーの中では南端で温暖なためか、満開からは過ぎていました。でも十分見ごたえがあります。 夜ノ森地区には現在使われている住宅は無いようですし、建物もほとんどありません。いくつかの事業所はあります。また常磐線の夜ノ森駅もきれいに整備されていて近代的な設備が備わっています。ですが訪問時間中に駅ではどなたにも会うことはありませんでした。 マンホール蓋のデザインを見ても、桜並木がこの地域のシンボルであったことがわかります。 |

|||

| 東京電力廃炉資料館で、震災から事故までの経過について、なかなか詳細には記憶できないのですが、見学させていただきました。 | |||

| 昼食時間になったので、当地のお店でいただきます。タイ料理サラータイでおいしくいただけました。 | |||

| 双葉町にある、産業交流センター、震災遺構浪江町立請戸小学校 などを見学して帰途に着きました。 | |||