| �ΖʃL�b�`���H | �@���̎��p���Ȃ����s | |||

| �g�C���� | �@���ɍג����j���p�Ə����p�g�C��������ł���̂̓��_�ł� | |||

| ���� | �@�����ɗp�r���v�������Ȃ��l�́A�Ǝ��ւ̐ϋɓI�ȎQ��������܂��� | |||

| ���[�t�o���R�j�[ | �@�o���R�j�[�͕�������H�@�뉀�ւǂ����B | |||

| �K�i | �@�u�K�i�����v���҂ɂȂ�Ȃ����߂� | |||

| ���������[ | �@�u���̂���Ɓv�����A�f�b�h�X�y�[�X��L�����p���Ă݂ẮH | |||

| ���C | �@�펞���C�ł��A���C���ł͂Ȃ��H�v�̂��ǂ��낪����܂� | |||

| ��g�[ | �@�ł������̗ǂ���g�[�͉��ł��傤���H�@�Z�L�X�C�������߂̑S�ْg�[�́c | |||

| �z����z�� | �@�䏊�ł͂ǂ�Ȋ��d�C���g���̂ł��傤���@�m��Ȃ��Ƒ�� | |||

| ���� | �@��͂ǂ���ɗ����Ă䂫�܂����H | |||

| �o������ƊJ���� | �@�傫�ȂQ���˂����s���Ă܂����A���p��̕s�ւ͖����̂ł��傤�� | |||

| �Ɩ� | �@���q�̊���Ƃ炵�Ԃ�������͌��֓��ɂӂ��킵���ł��傤�� | |||

| �E�H�[�N�C���E�N���[�[�b�g | �@�ꌩ�X�y�[�X�������ǂ������ł������́c | |||

| �����g�[�����@ | �@����ȕ֗��Ȃ��̂�����܂� | |||

| �O����ɂ��� | �@���s��͖O����B�@���ȂƏc�Ȃ̃t�F���X������܂����c | |||

| ���̑����낢�� | �@�n�k�@�@���̉��� | |||

| �e�`�w���� | �@�܂��ɕS���͈ꌩ�ɂ����� | |||

| ���W���[���̑I�� | �@�×���0.91���P�ʂƁA1���P�ʂ̈Ⴂ�͂ǂ��ɂ���̂ł��傤�� | |||

| �z�[���V�A�^�[�̍\�z | �@���났�̋ɂ݂͉䂪�Ƃł̃n�C�r�W�����V�A�^�[�ł� | |||

| �Ќx���̐ݒu | �@�@�I�Ɏ��t���`�������邱�ƂɂȂ�܂����B | |||

| �������������C�@�\�̋��� | �@�Q�K���牮�����̔M�C�����܂��r�o���邽�ߌ��a�A�b�v�����܂����B | |||

| ���p�֊�̌��� | �@�召���p�֊�Ɛ��@�\�t���֍����������܂����B | |||

| �G�A�R�����O�@�̖h�U�H�� | �@����g��ł� | |||

| ������A�~�˂̎ЊO�i��t | �@�����̏�����A�~�˂͕s�ւł������A�C�b�L�ɉ��ǂł��B | |||

| �q���p�H��֎q�̉��� | �@���ۂɎg���ɂ͉��ǂ��K�v�ł��� | |||

| �ӂ����̒��ւ� | �@����͂��̍�Ƃł����A�f�ޑI��ɂ��ӊO�ɂ��܂������܂����B | |||

| �X�֎̌��� | �@�傫�ȉו�������₷���悤�ɂ��܂��� | |||

| �k�d�c�Ɩ����ւ̌��� | �@�u�������������X�V���Ă䂫�܂� | |||

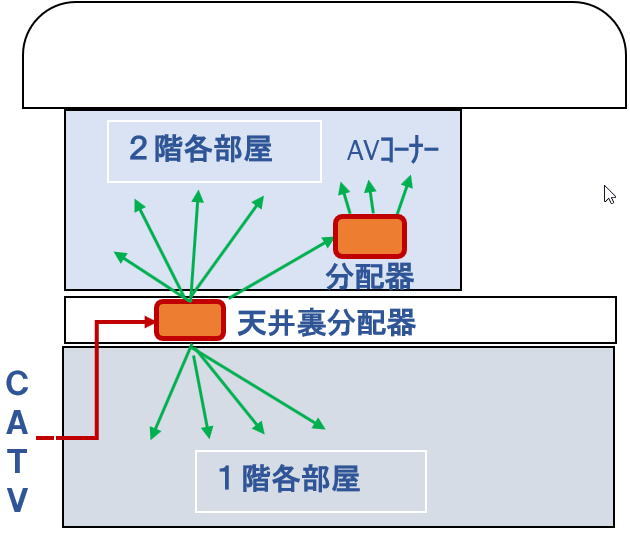

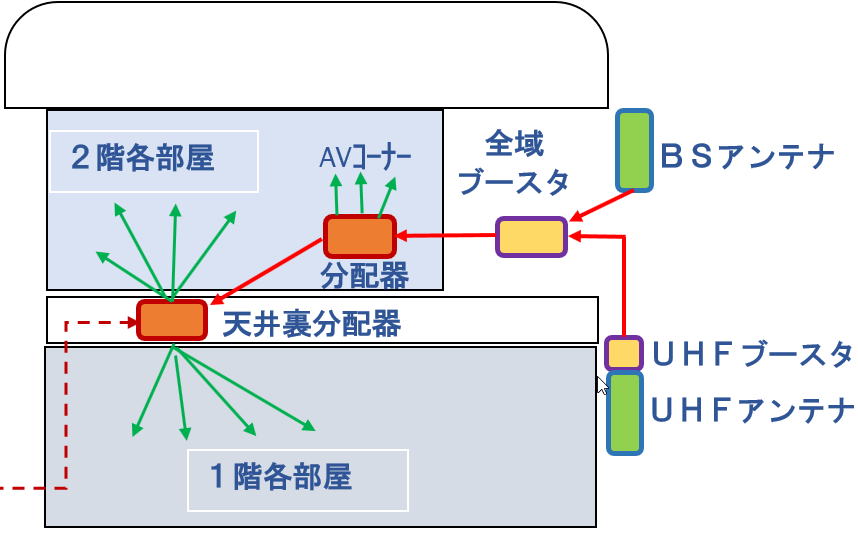

| �A���e�i�n���̉��� | �@�P�[�u���e���r���玩�O�A���e�i�ցA�����ē���Ή��� | |||

| �H������@�̌��� | �@�\���N�g�����H��킪�̏Ⴕ�����ߌ������܂��� | |||

| ���������˂̌ˎԏC�� | �@�����S�����~�Q�O�N�ŁA�������ɓ����������Ȃ��Ă��܂��� | |||

| ���փh�A�̏C�� | �@�m�u�������Ă��A��x�ł͊J���Ȃ����Ƃ���������悤�ɂȂ����̂Ō��������ł��B | |||

| ���Ɛ���˂̍X�V��ڎw���� | �@�G�p���E��펞�\���p�ɐݒu���Ă��鎩�Ɛ��ɋC�A��������悤�ɂȂ��Ă��܂����B | |||

| �֎q�̋r��C�� | �@�H����͂ވ֎q�́A�t���[�����O�̏��20�N�Ԏg���Ɓc | |||

| �g�C�����C�̔��{���� | �@�W���̊��C�ݔ��ł͔\�͂��S������܂���B�����E���͂ɉ��P���܂��B | |||

�@�����̏Z��ł͑ΖʃL�b�`������Ȃ��Ɣ���Ȃ������ł��B�ΖʃL�b�`���ł́A���R�����̒����Ɍ������ăJ�E���^�[������o���āA����ɉ����ĐH��e�[�u����u������ɂ��܂��Ȃ�܂��B���ꂶ��A�����Ə��l���Ƒ��ł��āA�L���ɗ]�T������̂ł����炢���̂ł��傤���B���킭�A�u�������Еt�������Ȃ���Ƒ��ƑΘb���ł���v���Ƃ͈�ԑ�Ȃ��Ƃł��傤���B��l�ňꐶ�����H���̏��������Ă��邨�ꂳ��ƁA�e���r�����Ȃ��炨�M���������Ă���q���B�Ȃ�������ł��ˁB�{���ɉƑ��̎v�����Ƃ��������肤�̂�������A�q�����ꏏ�ɂ���`����Еt��������悤�ɂ�����ǂ��ł��傤���B�܂�Ȃ����s�̂��߂ɂ����Ƃ��d������ׂ��X�y�[�X�������]���ɂ��Ă��܂��B

�@�����悤�ȗ��s�ɋ��Ԃ���Q�K�ɏオ��K�i������܂��B�g�[�Ƃ̌��ˍ����͂悭�������܂������H�g�C���K�i��ʂ��Ă݂ȂQ�K�ɍs���Ă��܂��܂��B���̑�����Ȃ��Ɗ����A���͌o����債�܂��B

�@�u���܂łƈႤ���s�̃X�^�C���v�͂����͂���Ă��邩��^��������̂ł͂Ȃ��A�����̐������ԂƂ悭���肠�킹��ׂ��ł��傤�B

���L�b�`���ő��ɋC�����邱�Ƃ�

�@�d�C���͂ǂ��ł��傤���B�ӊO�Ƒ䏊�ł͑傫�ȓd�C���g���̂ł��B�d�q�����W�E���ъ�E�I�[�u���E�g�[�X�^�[�E�~�L�T�[��H���E�①�ɁB����d���̑傫�Ȋ��͕��d�Ղ��番������p�̃R���Z���g���K�v�ł��B�I�[�f�B�I�@���p�\�R���ƈ���āA�M��������͓d�C�𑽂��g���܂��B

�@���[�͏\���ł����B���l�Ƒ��łǂꂾ���̐H����g���܂����B���q�������Ƃ��͉����g���܂��傤���B�①�ɂ�u���ꏊ�́H�E�����̃h�A�̗①�ɂ������ɒu�����ƂɂȂ�܂��H�①���Ȃ��Ă悢�H�i��u���ꏊ�͂���܂����B���S���e�[�u���ɖ��ڂɂ��ĕ����̋��ɒu���Ă͂��킢�����ł��B

�@���r���O�Ƃ̋��͂ǂ����܂��傤�B�H�����Ԃɂ��q��������Ԏd���f���������ĉƑ��̐H�����ς܂��Ă��܂������ł��ˁB�q�����F�B��A��ė��Ď������������ł��َq��������Ƃ��ɂ��A���݂��ɉ����Ȃ����낢�Ŏ����̂�肽�����Ƃɖv���ł��܂��B�A�肪�x���Ȃ��Ĉ�l�ŐH��������Ƃ����d����J���Ă����ΌǓƂł͂Ȃ��H����o���܂��B�g��[���K�v�ɉ����Č����I�Ɏg���܂��B�����肪����悤�ɃJ�X�~�K���X�̖ʐς��傫�Ȉ����˂������悤�ł��B�ł������Ȏq������ꍇ�͈����˂Ɏw������A�K���X�ʂɂ���������Ԃ��Ċ������肵�Ȃ����C�����Ȃ��Ƃ����܂���B

�����C���

�@�䂪�Ƃł͋����Ă����Ƃ������̂Ŗ����������o�܂��B���̖��������܂���菜���@�\�����C��̋z�������ɔ�����Ă��āA��d�̃A���~�i�q�����E�̋z�������ɂ��Ă��܂��B���܂��������͊e�i�q���������̂ق�����čs���A�ŏI�I�ɂ͎��O�����\�ȎM�ɗ��܂�悤�ɂȂ��Ă��܂��B�i�q���͖̂��������Ȃ�l�܂邱�Ƃ͖����悤�Ȃ̂ł����A�Ȃڂ���Ȃǂ̑@�ە���������ƂP�`�Q�N�ŋl�܂��ĉ������邳�����ɂ͋z��Ȃ��Ȃ�܂��B���O���͊ȒP�őf��ŕ����ł��܂��̂ő|���ɒ��킵�Ă݂܂����B������䏊�p��܂��������̂ł����A�ǂ������͓̂����ł��B�i�q��Z����悤�ȕ���ȗe��ɓ���Ď��u���V���g�p���Đ��Ƃ��܂��B�ʐ^�̉E�����|����B�����|���O�ł��B���͂���͉���̍����Ȃ������̊i�q�ł��̂ŁA�ڋl�܂肵�Ă��镔���͂V�O�����炢�ǂ��Ă��܂����B�@�֗��ɂ͂Ȃ��Ă��܂����A�Ō�͎�������Ă����Ȃ��Ƃ��܂��@�\�ێ��ł��Ȃ����������\����܂��B

������ς菬�֊킪�ق���

�@�j���͂�͂��p�̏��֊킪�ق����ł��ˁB�Ƃ͐��\�N�ȏ�̒P�ʂŎg�����́B�Ƒ��\���̍���̕ω���N��̉��Z�܂ł̏����̉\�����������āA���r�������K���Ă���̂��A���߂�����t���Ă����̂����߂����B�u��p�֊��t����ƂȂ�ƃg�C�����Q�����ƂȂ邵�A�Q�K�ɂ��t����R�����B����ȂɃg�C������ɏꏊ������Ă����Ȃ���v�c�����Ƃ��ł��B�������w��������ł��A���C�A�E�g�̊W�Ŗ��ɉ��s���̍ג����j����p�g�C����z�u�����Ƃ�����܂����B�����Ŋ��߂����̂��A���L���ꎺ�ɑ召���p�֊�Ə��p�֊���Q���t������@�ł��B���ꂾ�ƃh�A�͂P���ł��ނ��A����K�v�ȂƂ�����҂���Ƃł���]�T�����܂�܂��B���܂�ꏊ����肽���Ȃ���ג����X�y�[�X�Ɍ��������킹�łQ��ނ̕֊��t���Ă͂ǂ��ł��傤���H

����͂ǂ�����

�@���p�֊�Ɏ���t���Ă���^�C�v������A�X�y�[�X�Ƌ��z�̐ߌ��ɖ𗧂��܂��B�ł���p�̎���������Ƃ������ꕨ�������肷��̂ɁA�g�C�����ɂ���ƕ֗��ł��B�ŋ߂̉q���@�탁�[�J�[�̃J�^���O������ƃJ�b�R�悭�č����Ȋ�����ł����ƕ���ł��܂��B�����Ă悢���̂͂Ȃ��̂��H�c����܂����B�̂Ȃ���̋@�\�I�ȉq�������B����߂�Ƃ��ɂ܂����ꂪ�t���Ă��܂����Ƃ̂Ȃ��悤�ɁA�����ȃV�����[��̏o���̉��Ɏ~���n���h�����t���Ă��܂��B����Ȃ炵������C�ɂȂ�܂��B�J�^���O�͗��߂Ό����Ă���܂��̂ŁA�g�ݍ��킹���l���Ȃ��������萅���̊���I�Ԃ̂��������낢�ł���B

���֊�I�т̗v�̂�

�@���ɂ��邩�ǂ������悸������ڂɂȂ�܂��B�������̏������ɂȂ��Ă��邩���͏����g���ꍇ�ɂ͓��R�����p�̕֊�ɂȂ�܂��B�܂��A���݂͉������������Ă��Ȃ�����ǂ��A�Q�`�R�N�̂����ɓ��ꂻ�����Ƃ����ꍇ�ɂ́A�ȈՐ���Ɛ���̌��p�֊����������Ă���̂ŁA�Z���ԋ��ݎ�藿���������Ȃ�܂����A������p�����Ȃ��čς݂����ł��B

�@�召���p�֊���@�\�ŕ��ނ���ƁA���������E�g�[�֍��E��������̗L���E�����t���E��t���E�E�L�t���E�t�^�ƕ֍��̎����J�E�����h�~���@�E�F�E�r�������c�ȂǂȂǑ����̎�ނ�����܂��B�����ɂƂ��Ăǂꂪ�K�v�ȋ@�\�Ȃ̂��������茩��߂đI�Ȃ��ƁA�S�Ăɍō��̋@�\���������悤�Ƃ���Ɠ��R���i�������Ȃ�܂��B�֊��̒艿���R�O���~�Ȃ�Ă̂�����ł��B�䂪�Ƃō̗p�����@�\�͒g�[�֍��Ƃ��������ɂ��܂����B

���g�C���̏���

�@���ǂ��E�V�l�E�a�l�Ȃǂ����Ȏg������z�肵�āA���͑S�ʐ��\�ȃ^�C������ɂ��āA�r������݂��܂����B�����u�C����v�ɂȂ��Ă����S�ł��B���ӓ_�Ƃ��ẮA������ɒi���������̂Ő�ɂ͊O�ɘR�ꂾ���Ȃ��悤�ɋC��t���܂��B�����̔z�F�͔�����x�[�W���n�ŏォ�珇�ɈÂ��Ȃ�悤�ɔz�F��������ł����A���̃^�C���͂����ƈÂ��F�ł��ǂ������C�����܂��B���������ۂ��Ɩє��Ȃǂ̃S�~���ڗ����܂��B�^�C���ڒn���䏊�ō̗p�����悤�Ɏn�߂���Â��D�F���̂ق����悩�������ȁB�c�O�Ȃ���Q�K�̃g�C���̏��͎{�H��̍������^�C���̗̍p�͌�����܂����B

�����C��

�@�Z�L�X�C�n�E�X�ł͑S�ُ펞���C���Ȃ���Ă��āA�g�C���ɂ��z���o�������t���Ă��܂��B��������ʂ̃g�C���t�@�����ɂ͋��͂łȂ��̂ŁA�u���ɓ��������������ꍇ�ɂ́A��p���C���ݒu���邩�A�֊��E�L���i�����Y�t�B���^�[��ʂ��̂��嗬�j�ɂ���̂��ǂ��Ǝv���܂��B�����J����������܂����A�C���̌����ɋC�����Ȃ��Ǝ����ɏL�C���t�����邱�Ƃ�����܂��B

�����S�����[��

�@��K�͎肷��t���Ńh�A�͎Ԉ֎q������镝�̂��̂�t���܂����B�h�A�͓����œ|�ꂽ�ꍇ�ł������ɓ�����悤�ɁA�O�J������{�̂悤�ł��B�y�[�p�[����p���u�����߂̏��������[�ݔ����K�v�ł��B�g�C���͂ق��ƈ���S�ł�����ł��B�i�������Ă��Ă����K�Ȃ悤�ɎG�����L�����邭�炢�̖��邳�ƃX�y�[�X������������ȁB

������

����������āH�@�@�i�ʐ^�������u�����v�j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�����ɗp�r���v�������Ȃ��l�́A�Ǝ��ւ̐ϋɓI�ȎQ��������܂���(����I�j�B���͎����ނ��S���ł����A�q�ǂ��������������͂ǂ����Ă����ꕨ��@������Ȃ�܂��B�w�Z�ɒʂ��悤�ɂȂ��Ė����C����^�����ɂ��ċA���Ă��܂��B�N���u���������傤����߂����E�F�A�ނ͖����D���炯�B��삪�K�v�ȏꍇ�͂ǂ��ł��傤���c�B

�@�䂪�Ƃł����z�O�͊O�ɗ�����u���Đ���Ă��܂����B�ł��B�~�͊������A�����Ă��܂��B�Ă͂������Ƃ����ƁA��Ɏh�����B�Â��ĉ��ꗎ�����悭�킩��Ȃ��B�����͏o�Ȃ��B��܂�u���ꏊ���Ȃ��B�����C��ŏo���邶��Ȃ����Ƃ��v���܂����A�Ƒ��������Ɠ�����Ƃ��ł��Ȃ����A�O�����݂ŕs�K�v�ɔ��܂��B�@�����ɐ�����t��������̔Y�݂͈ꋓ�����ł��B

�@���ӓ_�́c�@�Z�L�X�C�������i�́u������v�͕a�@�Ȃǂɂ���^�C�v�ŁA�ꂪ�߂����A�o�P�c��u���ꏊ���Ȃ����A�����A�������B�@�܂���ɗ����Ȃ��B�����ŁA�������ʂ̗�����������Ă��Ď��t���Ă݂܂����B�O�̉ƂŎg���Ă������Õi�ł����A���K�ł��B�@�ݒu���̒��ӂƂ��ẮA�������o������ق����̂ł����A���̍�����Ⴍ����ƃo�P�c������܂���B������̍����Ǝg�p������̑傫����z�肵�Ă���z�u�����߂����Ƃ���ł��B

�@�Ƃ��x�����b�I�ȋ@�\�ɂ��ڂ������āA�Ǝ����y�����Ȃ�悤�Ȕz�������܂��傤�B����͎������܂߂č�Ƃ�����l�ւ̎v�����ł��B�J�b�R�����ł͗����łЂ��݂���̂ł��B

�����Ɏg����

�@���̖{�ɂ��ƁA�������Ƃ��Ă̗��p����ԑ��������ł��B�܂�����ȏ�̗p�r�Ɏg����o���R�j�[�͂��܂薳���Ƃ������Ƃł��B��������������r�A�K�[�f����������A�e���g���Ă݂邱�Ƃ��o���邭�炢�A���s�����Ƃ�܂����B������������l�i�������B�肷�肾���ł��P��������Z���~�����܂��B�����Ă��܂��Ƃ���ł��B���ʂ́A�䂪�Ƃ̋r�A�K�[�f���Ŏ��͂̎R�X�߂Ȃ�����ރr�[���̖��ɏ�����̂͂���܂���ł����B

�@�@�S�l�����̃��W���[�e�[�u���֎q���R�g�ƁA�o�[�x�L���[�R�����A�z�V�e�[�u������u���ė]�T�ł�.�B�ʐ^�͏c�����̉��ɕ��̂ŋ��������܂��B��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���ɗL���ȗ��p���@�͕z�c�����B�肷��ɂ����邾���ň�x�ɂP�O�����x�̕z�c�������܂��B�������ȒP�ł��B�����đ傫�ȃV�[�g�̐��B�q���̃N���u�Ŏg�����傫�ȃu���[�V�[�g�Ȃǂ͕������Ƃɂ����Ă����ꉺ�����Đ̂���ςł��B�����ōL�����̂���o���R�j�[�͂����Ă��ł����B

�@�V�z�Ȃ��ꂽ�Ƃ̖w�ǂ́A���������͉J�͗l�̓��ɐ��������ꏊ�Ƃ��Č������g���Ă���悤�ł��B���̂��߂ɂ��������Ƃ���������͕K�v�ł��B�����}���V�������ł͊O�������������悤�Ȋ������͋֎~�Ƃ��������L��悤�ł��B���̂悤�ȂƂ���ł̓t�F���X�̓����ɐ�p�̊�����t���āA�肷����������Ȃ�Ȃ��悤�ɊƂ��Z�b�g������𗘗p����悤�ł��B�o���R�j�[�����̛��̉������l���܂������A�ЊO�i���g�p���Ă���t������ł����A�����̌��z���炢���āA���܂��܂Ƃ܂�܂���B

�����������H�v����c

�@���������ݔ������t����]�T������A�o���R�j�[�ɂ���ō��ł��B���s�̃K�[�f�j���O���ȒP�B�r�A�K�[�f���ł̂�����Ƃ������A�O�L�̃V�[�g���X�ɑ劈�܂��B�}����c�䂪�Ƃł̓o���R�j�[�̔r���J��̒��ɍׂ��z�[�X��ʂ��āA�P�K�̎U�����ɂȂ��Ő����������A�g���Ă��܂��B

�@�ߋȂ���̊K�i���������I

�@�Ƃ̂Ȃ��ł̉��䂪��������������͈̂ӊO�ɂ����ԂȂ̂������ł��B���ɂ�����̂ɂ܂Â����肷�邻���ł����A���鎞�Ԃ������̂Ŏ��̔������������Ȃ�܂��B�ł����p���̊��ɂ͉��䂪�����A�d�厖�̂ɂȂ�₷���̂��K�i�ł͂Ȃ��ł��傤���B�댯�ȊK�i�̏����́A�������ƁE�}�Ȃ��ƁE�߂̒i�����邱�ƁE�肷�肪�������ƁE����₷�����ƁE�Â����Ɠ����l�����܂��B�����͂��߂͎߂̒i�i�K�i�̋Ȃ��蕔����45�x��30�x���ɐ����i��)�������߂ɁA��K�����K�܂ň꒼���̊K�i���l���܂����B������������邽�߂ɖ^���[�J�[�Ƒ��k�����Ƃ���A�\����̐����œ��������ɂ����ݒu�ł��Ȃ��Ƃ��A���葝����p��������Ƃ��������Ƃ�����܂����B���̈꒼���̊K�i�Ƃ����̂��悭���ׂĂ݂�Ɗ댯�x�������B���㌀�̊K�i�����ł͂���܂��A��œ]�ԂƉ��܂ň꒼���ɃS���S���B�Ґ������̊댯����ł��B�K�i�̓r���ɕ���ȗx����t���āA����ɒ��p�ɋȂ��邱�Ƃň�x�]�|���Ă��Z�������Ŏ~�܂邱�Ƃ��o���܂��B�N�z�̕��ł�����r���ň�x�ݏo���܂��B�x���ɃN���X�}�X�c���[�����邱�Ƃ��l�����܂��B�Q�ڂ��Ă��Ă����S�ɉ��ւ���čs���܂��B�r�d�j�h�r�t�h�ł���ΐv�̎��R�x�������ɍ����̂œ�Ȃ���]�̃f�U�C���ɏo����悤�ł��B

�A�K�i�����[

�@�|���@��ÐV���Ȃǖ����o�����ꂷ����̂����܂��̂ɍœK�ł��B�ł������[�J�[�ɂ��C���ɂ��Ă���ƁA�^�������ɓ����Ă䂭���������X�y�[�X������Ă���Ȃ��̂ŁA���̉����牡�ɋȂ����ĊK�i�̉��ɉ�荞�ޕ����܂Ŏ��[�Ɋ��p�ł���f�������ł��B�䂪�Ƃł͂��̕����ɂ�����Ƃ������[�^���X��u���Ă��܂��B���������̂ŏƖ����K�v�ł��B������߂��Ɏ��t�������Ƃ���ł����A������t�߂̓h�A���J���������Ŗ��邢�̂ŁA�����������ɕt����Ύ��p�Ȃ��Ƃ炷���Ƃ��ł��܂��B�����̕ǂɂ͑|���@�̃z�[�X��͂�����������t�b�N�����t�������̂ŁA���̖؍ނ̈ʒu������o�����Ƃ��K�v�ɂȂ�܂��B

�B�Ɩ�

�@�A�Q�r���ɋN���ĊK�i���g���ꍇ�́A�V��݂�̏Ɩ���t����Ƃ������ῂ����Ėڂ���������o�߂Ă��܂��܂��B��铔�̂����ɊK�i�ɑ����Ɩ�������ƂP�E�Q�K�̘L���Ƃ��ق�̂茩���Ă����ł��B�R���Z���g�t���ƊK�i�̗x���ɒu���������i��O�L�̃c���[�̓d���ɂ��g���܂��B���邳���m�����Ɩ閾���������G�߂ł����ʂȓd�C���g��Ȃ��čς݂܂��B

�������ɂR�̕��u

�@���̎��[�̓O���j�G�A���t�g�����[�J�[�ɂ���ČĂѕ����Ⴄ�悤�ł����A�����Z��ł������������z���ē�������ꍇ�ɂ́A���̂������ʂ̂��炭���i����I�j���̂Ă��ꂸ�Ɏc��܂��B�v�����Đ��������ł�������̂ł����A�v���o�̕i�X����Ɏ���Ē��߂�x�Ɏ̂Ă錈�ӂ͂�����Ă��܂��̂ł��B�R�N�g��Ȃ����͎̂̂Ă�Ƃ������܂����A�䂪�Ƃł͂P�O�N�ڂɕ��u�̉�����������肾���Ďg�����̂��L�邮�炢�ł�����A���[�ꏊ���L���Ď���Ă�����ɉz�������Ƃ͂���܂���B

�@�g�p�p�x�͂��������Ȃ��̂ʼn��������ǖʎ��[�ɓ����قǂł͂Ȃ����A�O�̕��u�ł͚��⎼�C���C�ɂȂ���́c���������܂��̂ɂ͉��������œK�ł��B�G�ߕ��̈ߗނ�A���o���A�Â��{�⋳�ȏ��A�����o���ł����g�����������Ă�����^�I���A�}����̏��ޓ��X�A���ʐς����[�ꏊ�Ƃ��Ă͔j�i�ɑ傫���Ƃ��̂ő����ȍ��Y������܂��B

���o����́H

�@�䂪�Ƃ̏ꍇ�A�o����͒�q�������čs���܂��B�ꏊ�͂Ƃ�Ȃ��ėǂ��̂ł����ו�����Ɏ������܂܂̏��~�͍���Ȃ��߁A�Q�l�ł̍�ƂƂȂ�܂��B�܂��Q�K�Ɖ������̊Ԃ����������ƂȂ��Ă��ď펞�J���Ă��邽�߁A�g�[�̔M����ɓ����Ă��܂��܂��B�J�[�e���̎d�蓙���K�v�ƂȂ�܂��B�V��̈ꕔ���������艺�낷�ƊK�i�������^�C�v���������Ƃ�����܂����A�ݒu����ꏊ�Ɣ�p�����������������ȁH

���d�C�ݔ���

�@�Ɩ��͕K�v�ł��B�Ăɂ́A�����ɒf�M�ނ������Ă���Ƃ͂����M�C���Ă���܂��̂ŁA���C��ƁA�����Ȃ�Ǝ����ʼn��悤�ɉ��x�X�C�b�`��t���܂����B�Ƃ��낪�~�ɊO�̊��C���t�����Ă��邱�Ƃ������āA���u����ʍs�v�ɂł��Ȃ������i��T���Ă���Ƃ���ł��B�Ȃ�ƂȂ��閧�̕����̂悤�ȕ��͋C�������āA���A���o���Ȃǂ�`������Œ������Ă��܂��̂ł��B�����Ȃ�ƃR���Z���g�������x���Ȃǒu���̂����������B

�����C��̉����@�@������ɋL�����܂�

���r�g�d�r�r�U

�@�펞�S�ي��C�̂������Ŏl�G��ʂ��Č��I�₱�������L�C�͔������܂���B�ł����r���̋ݔ����̂悤�ɁA�e��������̋z�C�ʂ̃o�����X���Ƃ�����͂ł��܂���B�܂��g�C���̏L�����T�b�Ɩ���������A�����W�t�@���̂悤�ɒ����̓������o���܂ł̔\�͂͗L��܂���̂ŁA���̏ꏊ�̗p�r�ɉ��������C���K�v�ł��B����҂̋������ł͔M�����^�̊��C��L���ł��̂ŁA�����ł��������߂��܂��B

�����r�C���̈ʒu��

�@�e�����ɂ́A�O������V�N�ȋ�C���������z�C���ƁA�����̒��̋�C��r�o����r�C��������܂��B�z�C���̍����͂Q���߂�����̂Ŕw�̍����Ƌ��u���̂łȂ���Ύ�t�ꏊ�̐����͏��Ȃ��悤�ł��B�r�C���̏ꏊ�́A�����̊��C�������l���ċz�C�����痣�ꂽ�ʒu�ɕt���܂����B�ł��悭����Ɗe�h�A�̉��ɂ��P�`�Q�Z���`�̌��Ԃ��L��̂ŁA��������̋�C�̗��ʂ��l���ɂ��ꂽ���C�v�悪�K�v�Ȃ̂����m��܂���B

���r�C���̎����

�@�V��ɂ���r�C���̃J�o�[�̒��ɂ́A�ق��肪�_�N�g��t�@���ɓ��荞�܂Ȃ��悤�ɖԂ��t���Ă��܂��B������⋏���ł͂Q�`�R�����łق��肪���܂��Ă��܂��̂ŁA�|�����K�v�ł��B�V�䍂�͂Q�D�T������̂ŁA�J�o�[���O���đ|������ƂȂ�ƁA�������邵���\��ςł��B�����Ŗʓ|���艮�̎�������Ă���̂́A�|���@�̐�ɖуu���V�����t���ĉ�����z������Ă����@�ł��B��ق��肪�c��܂����A�ȒP�ȕ��@�ʼn𑽂����|�����ق������ʂ�����܂��B�t�ɋz�C���̃t�B���^�͊����ɉ���Ȃ��̂łP�N�ɂP����x�̓_���ōςނ悤�ł��B

���Ƃ̊W

�@����������g�[�����Ă���̂ɁA�u�S�ي��C�v�����Ă͖��ʂȂ�Ȃ����Ƃ��v���܂������A���̕����̋@�������ǂ��̂ő��v�ł����B�������J�����̔R�Ċ��i�t�@���q�[�^�[���j�̎g�p�ɕK�v�ȋ�C��S�ʂ܂��Ȃ����̊��C�ʂ͖����悤�ł��B�t�@���q�[�^�[��������x�̎��Ԏg�p���Ă݂��Ƃ���A���̒ɂ��Ȃ�l���o�Ă��܂����B�i�ڍ̍��ڎQ�Ɓj

���u�S�ْg�[�E�p�l���q�[�^�[�v�ɂ��ׂ����H

�@�u���K���v����r�d�j�h�r�t�h����ł͒g�[�̓p�l���q�[�^�[�����߂Ă��܂��B�W���ꓙ�����Ă��m���ɂǂ̕����ł��K���E���K�ł����B�����ɂ��邩����L���A�g�C���A�����ɍs���Ă����S�ł��B����҂��~�ɋC�����̑傫�����ֈړ����ē|���Ƃ����S�z�����Ȃ��Ȃ�܂��B�ł��������Ƃ���ł͂���܂���B���_�������Ă݂܂��B�@�ݔ��ݒu��p�������i���z�͒S���Z�[���X�̕��ɕ����ĉ������j�B�A�^�]�o�������i�ٓ��S����g�߂�̂œ��R�j�B��[�͂ł��Ȃ��B�C���M�ݒu�ӏ��ɂ͕���u���Ȃ��B

�@�l�ԂɂƂ��āu���x���v�͕K�������������Ƃ���ł͖����͂��B�畆�ɑ��銦�g�̎h���͎����_�o�������ɂ��邻���ł��B�䂪�Ƃ́u����ҁv�ɑ��k�����Ƃ���A�O�ɏo��Ƃ��͊����̂����A���g�̍��ŃR�����ƍs�����炻��Ȃ������Ƃ͂Ȃ��c�Ƃ̓��ł����B���ԂƂ��Q���Ƃ��K�v�ȏꏊ�����Œg�[�͂悢�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���K�Ȃ��Ƃƌ��N�ɗǂ����Ƃ͈Ⴄ�Ǝv���܂��B

���䂪�Ƃł�

�@�g��[�ɂ́A�G�A�R���R��i�������ÂP�j�A�e�e�Ζ������q�[�^�[�R��i�������ÂQ�j�A�d�C�����P�A�t�@���q�[�^�[�R�A���g�p���Ă��܂��B���ɌX�̎g���������܂��B

���G�A�R����

�@�ŋߐ��\������I�Ɍ��サ�Ă��Ă���A�g�[�o��͎����ׂ����v�Z�����Ƃ���A�����̂Q�������x�Ŏ��܂�܂����A�\�͓I�ɂ��䂪�Ƃł͒f�M�E�C�������ǂ��̂ŁA2.8kw�N���X�̋@����łk�c�j�i�Q�P��j�S�̂�g�߂ė]�͂�����܂��B�����ăG�A�R���̍ő�̓����́A�ƒ�p�@��Ƃ��Ă͗B���[���ł���Ƃ������Ƃł��B���t���ꏊ���V��߂��̕ǖʂŎז��ɂȂ�܂���B���_�Ƃ��ẮA�e�e�q�[�^�[���ݒu��p�ƔR������A��C�z�����̑|�������ƕp�Ɂi�Q�`�R�����j�ɕK�v�Ƃ������Ƃ���ł��傤���B�w���̍ۂ̒��ӂƂ��ẮA�G�l���M�[�����̗ǂ����̂�I�Ԃ��Ƃł��B�����̔��X�őS�J�^���O���W�߂Ĕ\�͂ƌ����Ɖ��i���ꗗ�\�ɂ��Ă݂��Ƃ���A�����Ɂu�ቿ�i�@�͌����������v�Ƃ������ނ��Ȃ���܂����B�������@�͓d�M��ŔM���o�����T�{���̍��������ŔM���o���Ă���܂��B�l�i�͒���܂����d�C�オ�����ςނ̂łS�E�T�N�Ō����Ƃ�܂��B�܂��d���͂P�O�O�u�ƂQ�O�O�u������܂��B�_��d�͂ɗ]�T�������Ďg�����߂Q�O�O�u�̔z���H������t�\��ӏ��ɂ��Ă������Ƃ������߂��܂��B

���e�e�q�[�^�[���A

�@�������̂Ƃ���ǂɋ��r�C�������t���邽�߁A��C���������ɍ��������Œg�߂邱�Ƃ��ł��܂��B���ӂ��K�v�Ȃ͔̂R���ł��铔���̕⋋���@�ł��B�J�[�g���b�W�������Ɠ����������Ȃ邽�тɁi�قږ����j��������Ȃ���⋋���K�v�ł����A�ʒu���^���N�������ƁA�ǖʂɐݒu���ꂽ�R�b�N�Ƀz�[�X���Ȃ������Ől�͂ł̕⋋�͕K�v����܂���B�ˊO�ɐݒu�����z�[���^���N����K�v�ӏ��܂ł̔z�ǍH�������O�ɕK�v�ł��B�Q�K�ȏ�ł��I�C���T�[�o�[�Ƃ����@�B�������āA�����I�Ɋe�����̃I�C���R�b�N�܂œ�����z�B���Ă���܂��B

���d�C�������`�i���Ԃ̍��Q�Ɓj

�@�z����z�ǂ͌ォ��{�H����Ƃ��������d�グ���ǂ��䖳���ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA�������ʂɂȂ�\���͗L���Ă��A�g�p���邩���m��Ȃ��ꏊ�ɂ͋ɗ͎{�H�������疄�ߍ��ނ̂����z�̂悤�ł��B

���d�C

�@�R���Z���g�͉Ƌ����̉e�ɂȂ�Ȃ��悤�Ɉʒu�����߂܂��B�傫�ȕ����Ȃ�S�����A�������Ă��R�����ȏ゠��Ǝg�����肪�悢�ł��B�o���������[���ŕǖʂ������ꍇ�ɂ͊e��薈�ɕK�v�ł��B�g�p������O�����ĕ�����R���Z���g�̈ʒu�⍂��������ɍ��킹�܂��B������ɂ͑傫�ȓd�͂��g����������Ă��܂��i�I�[�u�������W�E�d�C���E���Ă��E�g�[�X�^�[�E�~�L�T�[�E�①�ɓ��j�̂ŁA���d�Ղ��番������p�̍��������L���ł��B���O�ɂ��A�����{�C���[�E�Ⓚ�ɁE���E���Ɛ��|���v�E����@���Ɏg�p�ł��鐔���K�v�ł��B���ʑ�̌`��E�^���ł��ʒu�Ɣz�����@�����܂�܂��B

���d�b��

�@���Ă͂Q�����ȏ�œd�b���g���ɂ͂��ꂼ��̏ꏊ�ɔz���������Ă����K�v������܂����B�ߍ��̓d�b�̓R�[�h���X���嗬�ɂȂ��Ă���̂Őe�@�����̔z���ōς݂����ł��B�ł���O������܂��B�p�\�R���ɂ`�c�r�k��h�r�c�m�̃^�[�~�i���A�_�v�^�i�s�`�j��t����ꍇ�ɂ́A�s�`�̂���ꏊ�܂ł͓d�b�̑���z���������Ă����K�v������܂��B�d�b�̐e�@��t�@�N�X��ʂ̏ꏊ�ɒu���ꍇ�ɂ͂s�`���炳��ɐe�@�̏��܂ʼn������K�v�ł��B�ŋ߂͕����̃p�\�R�����ƒ���ɐݒu����ꍇ������܂��B�k�`�m�Ōq���ɂ͂��炩���߁u�J�e�S���Ȃ�Ƃ��v�̃P�[�u���������Ă����K�v������܂��B�����k�`�m�̃A�_�v�^��t����Ƃ����Ȃ��Ƃ����R�ɂł��܂����A�܂����i�������悤�ł��B

���e���r�A���e�i��

�@�e���r���g���\���̂��镔���ɂ̓A���e�i�R���Z���g��t���Ēu�����Ƃ����R�K�v�ɂȂ�܂��B�ς�������ł́A�g�C���◁���A�L�b�`�������l���ɓ���Ă͂ǂ��ł��傤���B�ƒ���̑����̏ꏊ�Ńe���r��e�l����M����ꍇ�ɂ́A�A���e�i�����Ă�ɂ���A�P�[�u���e���r������ɂ���A���z�킾���ł͂Ȃ��u�[�X�^�[���K�v�ł��B�{�H�S���̓d�C������ɂ��̎��t���܂ŗ���ł��܂��̂����S�ł��B�c�h�x�V���b�v�ōw�������u�[�X�^�[�������Ŏ��t���Ă����܂��f��ɂ����ꍇ�������悤�ł��B�@�������̍����Q�Ƃ�������

�������E�����E�r���z��

�@���R����g�C���̂���Ƃ���ɕK�v�ɂȂ�܂��B���O�ł͌ォ��̉�������r�I�ȒP�ɂł��܂����A�����͕ǂ��b���ђʂ���K�v�����邽�߁A��b�v�̎��_�܂łɃv�������m�肵�Ȃ���Ȃ�܂���B�V����l���ĐQ�����Ƀg�C����ݒu�o����悤�ɔz�ǂ�����ʂ��Ă�����������悤�ł��B�P�K�ƂQ�K�Ńg�C����S�R�ʂ̏ꏊ�ɂ���ƁA�H����c��݂܂��B�܂�����̐��R��̍ۂɐH����Q���ɉ������~���Ă���\�����L��܂��B���Ϗ��������ɂȂ�ۂɁA���ʓ|�ɂȂ��ēǂ݂Ƃ��Ă��܂����ڂ̈�ɐ����W������܂��B���◧���オ��A�����ӏ��̐��A�������̎�ޓ����}�ʂƍ����Ă��邩�悭���܂��傤�B�P�ӏ��Ⴄ�������R�E�S���~�ł��B

�������z��

�@���ʁA�����̔z�ǂ��g�p����̂́A���C�ƃp�l���q�[�^�[�p�⏰�g�[�p�̃{�C���[�ł����A�O�q�̂e�e�q�[�^�[���̗p����̂ł���A�e�����ɔR���⋋�������Ă����̂������߂ł��B�P�K�͓����^���N���璼�ځA�Q�K�̓I�C���T�[�o�[�Ƃ������ݏグ�|���v����z�ǂ��܂��B���̃p�C�v�Ŗܘ_�z�ǂ͐��Ƃɂ��܂��B

���`�́H

�@���i��������݂�ƒP���Ȍ`��̐�ȉ����������i�̂͂��j�ł��B�ł��l�I�ɂ͗m���Ɖ��ɂ͐؍Ȃ͎�����Ȃ��悤�ȋC�����܂��B�䂪�Ƃ̉����`��̗v���͂�����A�גn�ւ̗�������ɂ�鐧���ł����B�ׂ̉Ɖ��Ƌ����������ƁA�ς�������͋��E���щz���āA�Ђǂ��Ƃ��ɂ͗Ƃ̑��K���X�������Ă��܂����肵�܂��B�R�����̗גn�Ƃ̋������l�����܂����B�O��ɂ͗��Ƃ��邪�A���E�ɂ͂܂����B�����ł͂���͏o���܂���B�@�܂������ʐς͂Ȃ�ׂ��������i�܂萳���`�̑���K�ɋ߂��j�ق����o�ϓI�Ȃ̂͌����܂ł�����܂���B���������ł͂Ȃ��Ɖ��S�̂Ɍ����邱�Ƃł����A��ȉ��ʂ������Ċ���Ă�����悤�ȉƂ́A�͂��߂͂������낢��������܂��A��������ĖO���Ă��܂��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B����ɏ��ʐϓ�����̒P���E���ݔ�������܂��B�������]���Ă�����ȊO�́A�܂����p�ʂ�D�悳���Ă͂������ł��傤���B

���ގ��́H

�@���N�̂悤�ɐ��E�e�n�̑�n�k�����Ă��܂��B�ϐk���\�������ł��A�b�v����ɂ͉������y����邱�Ƃ͂����ւ�d�v�ł��B�܂������E�|�̔�Q�͑ϐH�|�Ɣ�ׂ�܂ł�����܂���B

���e���r�A���e�i�́H

�@���������̗D��ȘȂ܂��ɁA�����ȃA���e�i���S�{�̐j���x�����]���Ē���ɌN�Ղ���p�Ɉ�a����������͎̂������ł��傤���B�P�[�u���e���r�ɂ���Ή������܂����A�Ԃ̃A���e�i�Ƀv�����g���̕�������悤�ɁA���ς˂Ȃ��ŗǍD�Ȏ�M���ł�����̂͂Ȃ��̂ł��傤���B�Ȃ������̊J���Ɋ��҂������Ƃ���ł��B

�����փh�A��

�@�f�M���⋭�x���l�������i�ŁA�d�ʊ��E�J����E���S�����͂قږ����ł��B���̂Ƃ���̌����ɂ��s�����c��܂��B����ʂ��������������̂Œ����Â��̂ł��B�䂪�Ƃł͌��֓y�Ԃ̘e�ɍ̌��E���C���l���đ���t���ėL��܂����A����ł��Â������܂��B���܂ŏZ��ł����Ƃł͂قڑS�ʃK���X�ŗ��ԕt���������̂Ŕ�r�ɖ���������̂����m��܂��A�u����ł�����܂��v�ɂȂ�Ȃ��悤�ɁA�r�d�j�h�r�t�h����ɂ͕��������҂������Ƃ���ł��B

��������͌��ւЂƂH

�@�ߏ��̂�����C��̂悢�G�߂ɂ�����ɗ����ꍇ�Ȃ��l����ƁA���ւ��������́A�a���̉����⋏�Ԃ̏o�����ɍ��|�����ق������S�n�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�q���������ԉ����鎞�Ȃ����Ԃ���O�̗l�q�������蒼���ɏo����ł���@�\������Ƃ������܂��B�䏊����̐��S�~�͂ǂ�����O�ɏo���܂����B���͂ǂ��Ɋ����ɍs���܂��傤���B�ߏ��̐l��e�ʁE���q���C�����ǂ������ƁA�����ŕ�炷�l���s�ւ������Ȃ��ƁB�������������ɂ́A���ꂼ��̐����ɔ����s���̏�ʂ��v�������ׂāA�K�v�ȋ@�\��I�т����čs���̂���{���Ǝv���܂��B����͏o���������ł͂Ȃ��A�Ƃ̐v�S�Ăɒ��J�ɓ��Ă͂߂čs���Ȃ��ƁA���ʂƂ��Ă̎v���ʂ�̉䂪�Ƃ͖]�߂Ȃ��ł��傤�B

���傫�ȂQ���˂̏o�����̓J�b�R�C�C�H

�@���r���O��a������O�ɏo������˂́A�傫�ȂQ���˂ɂ��Ă���ꍇ�������悤�ł��B���h���͗ǂ��悤�ł������p���͂ǂ��ł��傤���B�@�������悢�Ԃ�A�傫���Ȃ�قNJJ�͏d���Ȃ�X��������܂��B�J�������̏o�����͂Q���˂��ƒ[���A�Б����炵���o���܂���B���ꂪ�S���˂ɂȂ�ƊJ�͌y�����A�^����J���̂ŁA���|����ꂽ�肵�Ďg���ł͗ǍD�ł��B�������K�p�ł��镝��������x�L���Ȃ��ƋK�i�i��������������܂���B

�ʐ^����K�Q���̃o���R�j�[���o������ł��B�@

�����̎�ށ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���Z�܂��̒n�悪�ǂ������h���̕��ނɂȂ��Ă��邩�ɂ���āA���ԓ���̓�d�̋����T�b�V�ɂȂ邩�A�y�A�K���X�̎����T�b�V�ł悢���K�����������܂��B�g������͌�҂̂ق����悢�悤�ł��B�O�҂͌˂��Q���J���Ȃ��ƊO�C�ɐG����܂���B���I���邱�Ƃ����邻���ł��B�܂��J�����̌`�����e�킠��܂��B�Ԍ˂��Œ�œ��|�����J���̂ł��鑋�́A�g�C���◁���Ƀs�b�^���ł��B

���݂͕K�v��

�@��K�̑��́A�����̂������Ȃ̂ʼnJ�̓��荞�ސS�z�͏��Ȃ��čς݂܂��B���͂P�K�̊J�����ł��B�ŋߌ������Ƃ�����ƕǖʂ��X�b�L�������邽�߂��ǂ����A������Ƃł��J���~��Ƒ����J���Ă����Ȃ��悤�ȁA����P�K�̏o�����ɔ݂̖����̂���ڂ��ȕǂ������悤�ȋC�����܂��B�Ƃ��ߐڂ��Ă��ĉJ���������ސS�z�������ꍇ���������āA�J���Ă������Ƃ��������ɂ͔݂�t���Ă͂ǂ��ł��傤���B�䂪�Ƃł̓��[�t�o���R�j�[�̒��o���A�a�������ƌ��ւ݂̔ɂȂ�悤�ɂ��Ă��܂��B�܂����Ԃ���̏o�����ɂ͔݂����t���܂����B����ɗ��ԕt���̃T�b�V���g�ݍ��킹�ł���A�Ă̖���J��h�Ə�̋C�����������ɊJ�������ĐQ���Ăf�n�n�c�Ȃ̂ł����A�c�O�Ȃ���Z�L�X�C����̌���̃o���G�[�V�����ɂ͂���͗L��܂���ł����B���C�o���̖^�Ђɂ͗L��̂ł����B���̂��q����̂��߂ɂ��J������邱�Ƃ�����Ă��܂��B

�����֓��̃C���[�W�́H

�@�O����A���Ă��Ăق��Ƃ���u�ԁB����͉䂪�Ƃ̖����肪�傫�������Ă����Ƃ��ł��傤�B�ł����q���炷��ƁA���֓������ږڂɓ���̂�ῂ����ċC�p���������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���ւ��������������Ȃ��_�E�����C�g���œK�ł��B�g������ݍ��ނ悤�Ȍ��A�X�e�[�W�ɗ������悤�ȂƂ��߂��B�_�E�����C�g�����t����ɂ͓V��i�݁j�̉����[���Ȃ��Ǝ��t�����܂���B�䂪�Ƃł̓o���R�j�[�̈ꕔ���݂����˂Ă���̂ł��܂��t�����܂����B���_�Ƃ��Ă͊��̌��Ԃ���Ă̒������邱�Ƃ�����܂����B����ŁA���ǖԌ˗p�̖Ԃŕ��ōēx�Ƃ���Ȃ����܂����B

�����̎��

�@�傫�������Ču�����Ɣ��M��������܂��B�_�ł̉��傫���Ƃ���ɂ͌u�����͕s�����ł��B�_�����Ԃ����܂蒷���Ȃ��Ƃ�������M���̂ق��������ł��傤�B�����ł͊K�i�݂̒艺�����Ɍu�����i�{�[�����j�����Ă݂܂������A1�N���Ő�Ă��܂��܂����B���܂߂ɏ����Δ��M���̂ق����L���Ȃ̂ō��͌������Ă���܂��B

���E�H�[�N�C���N���[�[�b�g�͂����́H

���ߗނ̎��[�ɂ͉�������

�@��������A�ǖʎ��[�A�\�y�ɉ����čŋߗ��s�̃E�H�[�N�C���N���[�[�b�g�Ƃ������Ƃ���ł��傤���B�����Ă���ǖʂ��Ȃ��̂Ȃ�Ƃ������A�l�Ԃ��ʂ镔���ɂ͕��͒u���Ȃ��̂ł�����E�H�[�N�C���̈ꎺ�͖��ʂł��B�o���肷�邽�тɚ����ς����čs���܂��B���̒I��n���K�[��K�Ȃ��̂�I�����ĕǖʃN���[�[�b�g���̎��͂ɐݒu����̂������Ǝv���܂��B���Ƃ̖h�����ʂ����҂ł��܂��B�ߗނ̑��ɁA�o�R�p�i��o�C�N�p�i����̂��̂܂ʼn��ł�����܂��B

�@�@������ԂƊJ�����Ƃ���@��

�@�@

���t�F���X�͂ǂ�Ȍ`���ɂ��܂��傤��

�@�Ƃ̖{�̂����Ă邾���Ő���t�ŁA�O�\�H���܂ł͎肪�܂��Ȃ��c��������܂��A�{�̂����h�ł������ɑ�����������t�F���X��K�v�ɉ����č���Ă����������̂ł��B�ł�����\�Z�v��ɂ͋��r���q���ݔ��E�d�C���E�J�[�e���E�Ƌ�x�i�Ȃǂƕ���ŊO�\�H���̕������Ă����K�v������܂��B�@�����Ȍ`���̕���t�F���X������܂����A�t�F���X�ɂ��Č����Ύ�ɏc���܂Ɖ����܂ɕ�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���̂������߂͏c���܂ł��B���R�͂���������܂��B

�@����`����ɂ����B�ʐ^�̂悤�ɉ����܂ł͊O��ʂ�l����A�Ƃ̗l�q���悭�����܂��B�c���܂ł͐^���ʂɗ���܂ł͂܂��������͌����܂���B

�@�@

�@�@

�������܂̃t�F���X��B���������܂��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���c���܂̉䂪�Ƃ̃t�F���X�B������͒����܂����������Ȃ��B

�����������ʂ��炾�Ƃނ����������܂��B

�A�����B���Ƃ��t�F���X�̏�ɐl����������Ƃ��l����ƁA�����܂ł͈�ԏ�̕��ނőS�d�ʂ��x���Ȃ���Ȃ�܂��A�c���܂ł͉����̕��ނɂ����͂����U����Ďx���邱�Ƃ��ł���̂ŁA���l�ȍޗ����g�����ꍇ�ɂ͋��x���A�b�v���܂��B

�B����ɂ����B�قƂ�ǂ̃t�F���X�����F�n�ł����A�����܂ł͂ق��肪�ς���₷���A���ꂪ�ڗ����܂��B�|������ςł��B

�@�ʐ^�̂悤�ȃt�F���X�ł͂Ȃ������ƌo�ϓI�ȕ��ƌ��p�̂��̂�����܂��B���̏ꍇ�̐F�ɂ��Ăł����A���F�n�̓t�F���X�̌��������ǂ������܂��B�t�ɔ��F�n�͂ނ����������ɂ����Ȃ�܂��B����͓������̃I���ȂǂŌo�����邱�Ƃł����A�����B�̒��ɂ��铮���͌��₷���̂ɁA�����ۂ��B�ł͂ƂĂ����ɂ����̂ł��B�@�������O��ǂ��������̂��A�O�̐l���猩���ɂ����������̂��ɂ���ĐF�̖��邳��I��ł͂ǂ��ł��傤���B�O�������œ��������̃t�F���X����������̂ł����B

�@���ɂ��Ăł����A������e��̍\���E�f�ނ�����܂��B���h���Ƌ��z�͂قڔ�Ⴗ��̂ł����A���̑��ɉ���̒����ɂ����\���ɂ��邱�Ƃ������߂��܂��B�u���b�N�ς݂̕\�ʂɐ����t�������Ďd�グ��̂ł����ォ��J���ꂪ�`���ꏊ�ɉ���̋��ł��܂��B���ꂪ���N�̊ԂɔZ���Ȃ��Ĕ����ꂽ���ɂȂ��Ă��܂��܂��B�����Ȃ�Ȃ����߂ɂ͕��̒������������ɒ���o���\���ɂ��ĉJ���ꂪ���ڕ���`����ė����Ȃ��悤�ɂ���Ƃ����悤�ł��B

���Ƃ̊O�ǂ�

�@���[�J�[���̋K�i�Z��ƊO�ǂ̑I���̓J�^���O�ɍڂ��Ă��钆���炵���I�ׂ܂���B�E�`�̏ꍇ�́A�P�K�̓����K�ςݕ��i�R�K���j�ƃR�^�^�L���i�R�K���j�̂Q��ނ�����A�Q�K�̓R�^�^�L���i�R�K���j����I�Ԃ��ƂɂȂ�܂����B�@�Ƃ����Ă錟�����n�߂����͂悭�킩��Ȃ��̂ŁA�u�����K����v�Ƃ����ƃX�b�Q�[�Ǝv�����̂ł����A�����{���̃����K�ς݂ō�����Ƃ͂߂����ɂ���܂���B���l�ɐΑ��蕗�̊O�ǂ̏Z����悭�݂����܂����A������p�l�����������ł��B�@�ǂ������g�͌y�ʓS����ؑ��Ȃ̂ł�����A�u���h�v���ă����K��Α��蕗�͂��₾�ȁc�Ƃ����̂����̈ӌ��ł��B�܂������Ƃ��āA���߂���u����F�v�Ɉ�ԋ߂��A�ł��Z���F�̃R�^�^�L�����P�E�Q�K�Ƃ��̗p���܂����B���s�����܂�W�Ȃ����A�O�������Ȃ��Ă����ł��B

�@�ؑ��Z��Ȃ̂ɖ��@���ȐΑg�ݖ͗l�̊O�ǂ�\��t���A�����͏��a���̊������B���̐̊O�ǂ��璣��o�������ւ͖؍ނ�I�o�����Ęa���̐_�Е��̔݁B���܂�̃A���o�����X�Ɍ��Ă���������Ă��܂��悤�ȑ���͔��������Ǝv���܂��B�i�������̗�̎ʐ^��p�ӂł���̂ł����A���Ď�̏��肾�ƌ������̂Ƃ���Ȃ̂Ōf�ڂ͌�����܂��j

�����̑����낢��

�@�P�D�n�k���Ƃ����Ȃ�

�@2003�N5��26���̗[���A��肩��{��ɂ����Đk�x�U��̒n�k������܂����B�������̂����l���o�܂����������̔�Q�����Ȃ蔭�������悤�ł��B�ϐ��n�E�X�͂Ԃ�邱�Ƃ͖����̂ł����A�y�ʓS�����u�_��Ɂv�h��܂��̂ʼn����̃{�[�h�̒��荇�킹�ʋ��E�����ɂ��ꂪ�����܂��B���̌��ʕ\�ʂɒ����Ă���ǎ��̈ꕔ���j����Q���䂪�ƂŔ������܂����B�ł��ׂ̑�D�n�s�Ȃǂł͓��ǂ��Ђǂ����ꂽ�Ƃ��������������ł��B�܂��������d�l�̉Ƃł͌Â��^���Ɨ�������̔�Q���������悤�ł��B�n�k�ی����l�����̂ł����A�悸�_����Ԃ��m�F����K�v������܂��B�����Ė��悭�ǂނƁA�⏞�͌����]���z�̂R���ȏ�̔�Q���z���������Ȃ��ƊY�����Ȃ����Ƃ�������Ă��܂��B�܂莞���P�O�O�O���̉Ƃ��ƂR�O���~�ȏ�̔�Q���o�Ȃ��ƕ⏞�͖����Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���A�y����Q�ł悩�����悩�����B

�@�K�i�e�̕ǎ��j��ӏ��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�P�K�z�[���ǃh�A�㕔�̗�

�@

�@

�Q�D���̉���

�@�����̏o��ʂ�������̎����́A�䏊����ʑ�̓V���O�����o�[�Ő����Ɨʂ̒��߂��y�ł��B�������Ȃ���T�[���X�^�b�g�t�̎����K�v���ƂȂ�ƁA���ۂ͋�����̉��x�ݒ�œK���i�S�O�x���炢�j��ݒ肵�Ă��܂��̂ŁA���Ɛ����ʁX�ł��g�p��̎x��͂���܂���B�@�T�[���t�̎��̒l�i�͂����m�ł��傤���H�z�[���Z���^�[�ł͂P���~��Ŕ����܂����A���z���̌��Ϗ���ǂ�����ƁA������邩���m��܂���B

�@�䂪�Ƃł͓��Ɛ����ʃn���h���ŁA�o���������ꏏ�Ƃ��������Q�ӏ�����܂��B���x�����͏�L�̂悤�ɍ���Ȃ��̂ł����A�J�����ł͂Ȃ�����I�ōs�Ȃ������ꍇ���悭����܂��B�@���Ƃ��Ύ�������G�炵�����ƂɐΌ������āA�悭����������ɂ�����������ꍇ�B�r���ň�x�����~�߂Ă�����ΐ��̖��ʂ�����܂��A����ƊJ���삪�P�����܂����A�A��������Ńn���h���ɐG���Ƃ����̐���Ƃ��K�v�ɂȂ�܂��B�@���ꂪ�ʐ^�̂悤�Ƀ��o�[�J�n���h�������t���Ă������Ƃɂ���āA��r���ł����ŊJ���ȒP�ɂł���悤�ɂȂ�܂��B�@�n���h���͓����z�[���Z���^�[�Ő��S�~�i�P�j���o���čw�����Ă݂܂������A�ŋ߂͕S�~�ψ�ł������Ă��܂��B�n���h�������ɂ̓����O�ƃV���[�g������A�����p�Ɛ��p�A����ɂ̓��[�J�[�ʑΉ��A�_�v�^���t�����܂��̂ō��邱�Ƃ͂���܂���B

�@���ʑ�ɂ͏����s�����ł����g�p�͂ł��܂��B�@�@�@�@�@�@�����p�����S�~�B���p���P�O�T�~�B�قƂ�Ǔ����f�U�C���ň�a������܂���B

�@

�@

�R�D���ʑ�Ɩ��X�C�b�`�̏C���@�@2009.06�L��

�@�X�C�b�`�����ܐڐG�s�ǂƂȂ�A���ɂ͂قƂ�Ǔ���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����B�܂��̂�����̓X�C�b�`����������o���āA���ʂ̌��Ԃ���ړ_�X�v���[�𒍓����Ă݂܂����B�W�W�W�E�E�E�Ɖ���特�����Ă��܂����������͏o���܂���ł����B���}��Ƃ��Ē[�q�Ԃ�j���ŃV���[�g�����āA�܂�X�C�b�`��������ςȂ��̏�Ԃɂ��āA�v���O�̔����}���Ő��䂷�邱�Ƃł��炭�g�p���Ă݂܂����B�@�ł����G����ۂ���ŐG��͍̂D�܂�������܂���̂ŁA�g�������ň����ȕ��i��T���܂����B

�@�����͂����ɂ҂�����Ɩ��ߍ��߂���̂�T���܂������A������܂���̂ŁA���ƂŔp�Ɠd���猩�������Ƃ��Ɏ��O�����ƂƂ��āA�z�[���Z���^�[�̓d�ޔ���ꂩ��200�~���܂�̘I�o�^�X�C�b�`���Ă��āA�l�W���g���ăp�l���Ɏ��t���܂����B�傫���đ��쐫�ǍD�ł��B����ɂ��Ă��ėp�̊��͈����ł��ˁB

�S�D�v�抷�C�̂�������@�i2010.01.12�@�L���j

�@�V�z����11�N���o�߂��Ă̎����ӏ��ł��B���z�����͈�ʉƉ��ł͌v�拭�����C�͋`���t�����Ă͂��Ȃ������̂ł����A���݂͕K�{�̂悤�ł��B

�@�e�����ɂ͂��̂��߂̋z�C��������܂����A���̓�����ɂ̓A�~�����t�����Ă��܂��B�������̎O�����\���i�̐S�����i�q��E���ʐ^�j���������̂ł��B

���ꂪ�ڋl�܂肵����A���R�ŐƂ��Ȃ��Ă��܂����B���ɖڋl�܂肵�₷���̂͑䏊�ŁA�������オ�邽�߂Ƀx�g�x�g�ɂȂ�܂��B�l�܂�Ȃ��Ƃ���ł��Ƃ��Ȃ��Čy���܂����ŕ�����ԂɂȂ��Ă��܂��B�@�܂����|����Ԋu�����������肷��Ǝʐ^�̂悤�ɂт�����ڋl�܂肵�Ă��܂��܂��B

���O�ɖh���A�~�Ɍ��������Ƃ�����A��������ڋl�܂肵�Ă��܂��B�E���͖����łڂ�ڂ�ɂȂ��������̃A�~�ł��B

�����ō̂�����͔p���E���H�����₷���ޗ��Ƃ��āA�����W���C��p�̃t�B���^�[���T�C�Y�����킹�Đ蔲�������̂�\��t������@�ł��B�ЖʂɔS���͂�����̂ŁA��Ƃ��y�ɂł��܂��B�ł������ڂ��ׂ����̂ŁA�����ɖڋl�܂肵�����ȋC�����܂��B�p�����Ċώ@����K�v�����肻���ł��B

�@�Ƃ�����A�Z�܂��̊e���ɒ��ӂ��āA�@�\��������Ɣ���������悤�ɂ���K�v������܂��B

���S���͈ꌩ�ɂ�����

�@�Ԏ���\���̕ύX�Ɋւ��邱�Ƃ͂�����d�b�Řb���Ă�����ɓ`���ɂ����A����������₷�����̂ł��B�Ƃ̐}�ʂɍD���Ȃ悤�ɏ�������ő�������ɕ������Ă��炦�܂��B

�@�����Z�L�X�C�n�E�X�̉c�Ə��ɒʂ��قǎ��Ԃɗ]�T�̂���l�͂����̂ł����A�ׂ����ł����킹�͉Ƃ���d�b�ł��邱�Ƃ������Ȃ�܂��B�d�b�ł����b���Ă������������ӂ�ɂȂ��Ă��܂����Ƃ���������܂��B�ׂ������Ƃł��v���������珑�����߂Ă����āA�����S���̉c�ƃ}���ɂe�`�w���܂��傤�B������l�Ԃł����當���ɗ��߂Ă����ɉz�������Ƃ͂���܂���B�@�܂��A�d�b���˂����Ƃ��ɑ��肪���Ȃ��ƍēx�˂���̂��ʓ|�ɂȂ��āA���Ƃ͖Y��Ă��܂����肵�܂��B���肪�s�݂ł��e�`�w���Ă������ƂŌ��Ă���܂��B�E�`�ł͒S���̕����钆�̂Q���ɉ̂e�`�w�𑗂��Ă��ꂽ���Ƃ�����܂����B���̔M�S�����M���ł��邩�̔��f�ޗ��ɂȂ�܂��B

�@��ȑł����킹���ԈႢ�Ȃ��ł���A�e�`�w�����̂��߂����ɔ����Ă��\���Ɍ������܂��B

�����W���[���̑I��

�@���W���[���Ƃ́A�����\������v�f�̊�{�P�ʂł��B���Ƃ��Ύ��Ԃ̎��̑傫����\���̂ɂ́A���W���[���S�~���ł������́E�E�E�Ƃ������悤�ȕ\���ɂȂ�܂��B

�@���{�̉Ɖ��̃��W���[���͌×��P�ԁi����j���P�D�W�Q���ō\������ė��܂����B������ԁi��0.91���j�Ƃ����P�ʂł̍\����������������܂��B�ŋ߂̓��[�^���W���[���̉Ƃ���������܂��B�Z�L�X�C�n�������ł��B�܂蒌��ǂ̊Ԋu�i�S�Ԃ̋����j���P���P�ʂƂȂ��Ă��܂��B�����ɂ��Ă͂ǂ̃��W���[���ō\������Ă��Ă��L���������x�ɂȂ�Ύg�p��卷�͂���܂���B�����傫���o��̂͊K�i�Ǝ��[�ł��B�K�i�̕����]���̔��ԁi��0.91���j�ō\�������ꍇ�ɂ́A�Ȃ���̂���K�i�ŕ����^�Ԃ͍̂���ɂȂ�܂��B����҂ɕK�v�Ȏ肷���t����Ƃ܂��܂������Ȃ�܂��B����������ɂ͔��ԂɂP�ڂ�������1.2�����ɂ����肷�邱�Ƃ�����܂����A�ƑS�̂̒��̍\���ɉe�����o�܂��B�@���[�^�[���W���[���̏ꍇ�ɂ͎肷���t���ė]�T�Ƃ͍s���܂��A�K�v�ȕ��͊m�ۂł��܂��B�r���ł���Ⴄ���Ƃ��ł��܂��B

�@������z�c�����[����ꍇ�A�܂艟������ł����A�~���z�c���F����͂ǂ�����ĉ�����Ɏ��[���Ă���ł��傤���B���Ԃ�O�܂ɂ��Ȃ��Ɠ���Ȃ��Ǝv���܂��B��܂ł͉��s��������܂���B���͂ǂ��ł��傤���B��Ԃ���Ή��Ƃ��Q�����ׂē���܂����A���Ԃ̉�����ɂ͗��[���Ȃ��ăR�̎��ɂ��Ȃ��Ɠ���܂���B���ꂪ���[�^�[���W���[�����Ɠ�܂̕~���z�c�����Ԃ̉�����ɂ���Ȃ�Ɠ���܂��B���̊����̉Ƌ�Ƃ̐܂荇��������̂ň�T�ɂ͌����܂��A���[�J�[�E�H���X��I�Ԓi�K�ōl�����Ă����K�v������܂��B���̎ʐ^�͔��Ԃ̉�����ɓ�܂�ɂ����z�c����ꂽ�Ƃ���i�q�n�E��i�j�ł��B

�@�@

���z�[���V�A�^�[�̍\�z

�@��̑O�܂ł́A�z�[���V�A�^�[�͂ƂĂ������Ŏ肪�o���ɂ������̂ł���A��f������e���ʏ�̃r�f�I��e���r��ʂ��g�債�����̂Ȃ̂ŁA��f�����r���āi640�~480�j�ƂĂ��f��ق̂悤�Ȗ����̍s���掿�ɂ͒��������̂ł����B�ł��������̒��̓n�C�r�W��������B���̉掿�ł���W�O�`�P�O�O�C���`���x�̃X�N���[���ɓ��e���Ă��ς���ꂻ���ł��B�v���W�F�N�^�[�̉��i������I�ɉ������Ă��܂����B�@

�@�ǂ��Ō��邩�`�Ռ��̏d�v��

�@����20�N�ŐV�z����10�N���o�߂��܂��B�ł���ΊԎ����l���鎞�_�ŏ��������������u�V�A�^�[�v�̏ꏊ���m�ۂ���̂��ǂ��悤�ł��B���ԂƂ����e������܂����A�Ƒ��c����H���������肷��ꏊ�́A���邭���Ă����̂����ʂŁA�J��������̍̌���Ƌ�E�o������E�����Ƃ������z�u���l����ƁA�X�N���[���ƃv���W�F�N�^�[�̐ݒu�ꏊ���m�ۂ���̂�����ł��B�@�E�`�ł͊��q�̂悤���Q�K�̃z�[�����Ƒ��c���̏�Ƃ��āA�p�\�R���E�e���r�E�I�[�f�B�I�E�G�A�R���Ƃ��������̂�z�u���܂����̂ŁA���̋�Ԃ��V�A�^�[�ɂ��g�����Ƃ��l���܂����B

�@�v���W�F�N�^�[�̐��\�����サ�Ă��Ă���Ƃ͂����A�\���ȈÂ����m�ۂł���ɉz�������Ƃ͂���܂���B��������ʂ̑傫���v���W�F�N�^�[�������Ă��A���������邢�Ɓu���v���o�����Ƃ��ł��܂���B�f��ɂ���Ă͈Â������̕`�ʂ������̂Ŏ��肪���邢�X�N���[���ł͕��͋C���o�܂���B

�@���̎g�p���l���āA�J��������̓��ˌ����Ղ邽�߂ɎՌ��J�[�e�����K�v�ł��B�����Ղ�\�͂̒i�K��1������3���܂ł���܂��B1���̎Ռ�����99.99���ȏ�B�Q����99.80���ȏ�ł��B�u������0.19���̍��v�̂悤�ł����A����͐����̃}�W�b�N�ŁA���͘R��Ă������0.01����0.20���̔䗦�ɂȂ�܂��̂Ŕ{���Ō�����20�{������Ă��܂��B���邢���Ɏg�p���邽�߂ɂ͂�荂���\�Ȃ��̂�I�Ԃ̂��ǂ��悤�ł��B

�@�ʐ^�͉䂪�Ƃ̕��ʂ̃J�[�e���ƁA�u�V�A�^�[���[���v�ɐݒu�����Ռ��J�[�e���ł��B

�Ռ��J�[�e�����̂Q

�@���̌�A���������˓������J�[�e���ɓ������Ԃŏ�f���Ă݂��Ƃ���A�Ռ��J�[�e�����猋�\�Ȗ����肪�R��Ă��܂��B�Ƃ����Ă��Ƃ��́u�����J�[�e���v�́A�ǂ����1���ł͂Ȃ��悤�ł��B�v���W�F�N�^�[�����܂���ʂɗ]�T������킯�ł͂Ȃ��̂ŁA�����̏�f���l���ăJ�[�e���̃O���[�h�A�b�v�����邱�Ƃɂ��܂����B

�@�s���̃z�[���Z���^�[��T�����Ƃ���A�Ռ��P�����h���̂��̂��A�P�O�O�~�Q�O�Ocm�~�Q���ŁA�S�O�O�O�~��ł����̂ōw�����Ă��Ă��������܂����B���̃J�[�e���̘e�ɂ͂e�e�g�[�@������܂��̂Ŗh���@�\���K�{�ł��B�@�F�͖��邢���̂�I�т܂����B�Ƃ����̂́A�J�[�e���̖����͉ċG�̓����ɕ߂����Ă����Ď����ɑ��z�����ɂ��M�����܂�Ȃ��悤�ɂ�����������邽�߂ł��B�����Ɏ����ɂ��Ȃ��Ƃ��i�o�Ύ��Ȃǁj�́A�����J���Ă��������J�[�e���Ƒ������S�ɕߐ��Ă����̂������㏸��h���̂Ɍ��ʓI�ł��B�Â��F���ƃJ�[�e�����̂��M�����z�����ĔM���Ȃ�܂��B

�@�@�X�g���{�����ł̎B�e�B���������]���̎Ռ��A�E�������P���Ռ��ł��B���R�E�̕��������Ղ�܂��B

�@�@�X�g���{��_���Ă̎B�e�B���n���̂��̂̐F�̖��邳�͉E�̕������邢�F�����Ă��܂��B

�A�X�N���[���̑I��Ɛݒu

�@�����ǂ�����Ƃ肠�������邱�Ƃ͂ł��܂����A�ǂ͖��ƈ���Ă䂪�݂��o�Ȃ��̂ŕǎ��̑I�莞�ɂ��̂܂܃X�N���[���ɏo����悤�Ȃ��̂�I�Ԃ��Ƃ��e��������܂���B���R�Ȃ���ړ��͂ł��܂���̂Őݒu�ꏊ���\���ɋᖡ����K�v������܂��B

�@�LjȊO�̓��˖ʂ́i�X�N���[���j�e��s�̂���Ă��܂��B���������┒�z�̗��p���\�ł����A���ǖ��������Ȃ��Ă�蒼�����肷�邱�Ƃ������̂ŁA�ǂ��������Ĉ����Ă悢���̂�I�Ԃ̂��ǂ����Ǝv���܂��B�@�I�荀�ڂ͂���������܂��B�@

�`�D���˕����`�w�ʂ��瓊�e����ꍇ�ɂ͔������̖����g�p���܂��B�v���W�F�N�^�[���ז��ɂȂ炸�ɗǂ��̂ł����A��ʂɂ͌��ʂ̑������傫���A�𑜓x��������܂��B�ł��̂ŁA�w�ʂ���̎Ռ����ɗD�ꂽ���̂�I�Ԃ̂��ǂ��悤�ł��B��肪���ՂȂ��̂ł͔w�ʂ���̌��R�ꂪ���e�����y�ڂ����Ƃ�����܂��B

�a�D���e�ʂ̍ގ��`����A���̑f�ނ��g�p�������̂͐��ʂ��猩����薾�邭�Ă悢�̂ł����A���̕����猩���ꍇ�ɂ͈Â��Ȃ�܂��B�܂��l�i������I�ɍ����Ȃ�܂��B�ŋ߂̓v���W�F�N�^�[�̐��\���ǂ��Ȃ��Ă��Ă���̂ŁA���}�b�g�̂��̂��ǂ����Ǝv���܂��B

�b�D�݂艺�����@�`�^�y�X�g���[�i�����Ԃ牺�������́j�A�X�v�����O���[���[�i�˂œV��Ɋ����グ��j�A�`�F�[�����[���[�i�`�F�[���Ŋ����グ��j�A�d���Ȃǂ�����܂��B�u���ɏo������ł���̂̓X�v�����O���[���[�ł��B�R�����Ă������������t�b�N�_�ň������낷�K�v�͂���܂���B�@�^�y�X�g���[�͉��i���Ⴂ�̂����͂ł����A���[�̂��тɓV�䂩��O���Ă��邭�銪���āc�ƁA���p���ʓ|�ɂȂ��Ă������ł��B�`�F�[���������ʓ|�����ł��B�@�d���̓J�b�R�������A���͋C���ō��Ȃ̂ł������i���ō��ŁA�d���̎{�H���K�v�ł����A���Ə��ł��Ȃ���ΕK�v�Ȃ��@�\�Ǝv���܂��B�Ƃ����킯�ŃI�X�X���̓X�v�����O���[���[�ł��B

�c�D�c���̔䗦�Ƒ傫���`�r�f�I�\�t�g�̏c����͏]����4�F3�ƃn�C�r�W������16�F9�̂Q��ނ�����܂��B�����ɍ��킹���T�C�Y��I�ׂn�j�I�E�E�E�E�Ƃ͂����܂���B�X�N���[���̎��t���͓V��ɂȂ��邩���������ł��傤���A���e�ʂ̏㉏�͂ǂ̕ӂɐݒ肵�܂��傤���B�V��܂Ŗڂ����ς��g���ƁA���グ��悤�Ȉʒu�ɂȂ�A���Ă��܂��܂��B�c���䂪�P�F�P�̃X�N���[����V�䂩�牺���āA���̕���16�F9�Ȃ�@4�F3�̉摜���f���Ƃ��傤�Ǘǂ��悤�ł��B�@�傫���́A���傫���ق������͂͂���̂ł����A�Ԏ��̒��Ŕz�u�ł�����x�ƁA��i�ŏq�ׂ�v���W�F�N�^�[�̓����Ƃ��킹�Ă��傤�Ǘǂ��傫���Ɏ��܂邩���m�F����K�v������܂��B��ʓI�ɂ͕���180�������x�����x���Ǝv���܂��B�����C���`�Ƃ����Ăѕ��́A��ʑΊp���̒������C���`�P�ʂŕ\�������̂ł����A16�F9��1�F1�ł͓������ł������ƗL���ʐς�����Ă��܂��̂Œ��ӂ��K�v�ł��B

�@�ȏ�̂悤�Ȃ킯�ŃE�`�ł̓X�v�����O���[���[���̃z���C�g�}�b�g�A��180�����A�c����P�F�P�̂��̂��g�p���Ă��܂��B�ݒu�ꏊ�͊K�i�z�[���̏オ�肫�����Ƃ���ł��B

�i���q�n�ʼn��낵����ԁA�����̐��͈������낷���̕R�A�Z���^�[�X�s�[�J�[�͂��̂��Ɛݒu�j

�d�D�X�N���[���̎��t���`������{�̍w�����Ɏ��t���\���̎d�l���m�F����K�v������̂ł����A�^�y�X�g���[�^�C�v�ȊO�̃X�N���[���̓��J�����t�����܂��̂Ō��\�ȏd��������܂��B�����g�p���Ă�����̂́A�ǖʂɈ����|���邩�V�䂩��݂邷���A�ǂ���̕��@���\�ł��̂ŁA���̏ꏊ�ɍ��킹�ēV�䂩��݂邱�ƂƂ��܂����B

�@���͓V��̍\���Ƌ��x�ł��B�����̂���ł͓V��ɐp�{�[�h���\���Ă���܂��B���܂�d���Ȃ����̂ł���{�[�h�Ɏ��t����傫�Ȗl�W��̕��������Ă��܂��̂ŁA���^�X�s�[�J�[�͂���Ŏ��t���܂����B�ł����̃l�W�����ɂ͍\���ގ��ɓ������̂�����܂��B�ʐ^�̐��i�́A���t����Ƀ^�b�s���O�r�X���˂����ނƁA�悪����čL�����ċ��łɎ��t������Ƃ����ӂꂱ�݂̂��̂ł����A�����̂悤�ɖ{�̂��{�[�h�ɂ˂����ޓr���Ő抄�ꕔ�����܂�ă{�[�h�̒��Ɏc���Ă��܂��܂����B���[�J�[�ƌ����ł��B

�@���āA�X�N���[���{�̂̓{�[�h�ł͂Ȃ����x�̂��镔���Ɏ��t����K�v������܂��B�{�[�h�ɂ̓V���b�N����t�����j����ʂ��������������܂��B�{�̂͂��̃V���b�N���ɒʂ��l�W�ŗ��߂�i�E���ʐ^�j�����ł��B�@�V�䗠�ɒʂ����j���͉������̂����������x�̂��肻���ȕ����Ɏ~�߂��l�W�Ɋ������܂��i�E���ʐ^�q�n�j�B

�@�������ɓ���Ƃ���́A�̂̉Ɖ��ł��Ɖ������V�܂̏�ł������A�ŋ߂̉Ɖ��͎l�p���_����������邱�Ƃ������悤�ł��B�䂪�Ƃ̓_�����͉��������[���i�O���j�G�j�̑��ǂɂ���܂��i�����ʐ^�q�n�j�B������ʉ߂���̂��l�ɂ���Ă͍��������܂���B��ɕБ�������Ƃ��܂������܂��B�������Q��Y��Ȃ��悤�ɂ��܂��B�@�@�@�܂��V��{�[�h�Ɍ��������邱�Ƃɒ�R�����邩�������邩������܂���B��H����ɗ��߂���Ȃ�Ɋi�D�ǂ��d�グ�Ă����̂ŊO������̂��ǂ���������܂���B���̏ꍇ�́u���̂悤�ɂ��Ăق����v�Ƃ����v�������\���l���Ē���ƍs���Ⴂ�����Ȃ��Ă��݂����ł��B

�B�v���W�F�N�^�[�̑I��

�`�D�I�t�Z�b�g���e�@�\

�@�v���W�F�N�^�[�̋@�\�ɂ������ȕ��ނ�����܂����A��f���▾�邳�ɉB��Č����Ƃ������Ȃ̂��I�t�Z�b�g�i���e�ʒu�̂���j��⊮����@�\�ł��B

�ȑO�́u��`��@�\�v�Ƃ������̂�����܂����B����͒Ⴂ�ʒu�Ƀv���W�F�N�^�[��ݒu���āA��〈�グ��ʒu�̃X�N���[���ɓ��e����ƁA�X�N���[���̏�̂ق����g�����Ă��܂��ď�ӂ̒�����`�ɂȂ��Ă��܂��܂��B���̏�����i���Ē����`�ɂ���̂���`��@�\�ł��B

�@���̋@�\��i���������̂��u�����Y�V�t�g�v�@�\�ł��B����͓��e�ʂs�Ȃ܂܂ŏ㉺���E�Ɉړ������Ă��A�摜�̘c�݂Ȃ��ɉf�����ӏ܂���@�\�ł��B

�@

���ʂ̐ݒu���@�͎��̂Q��ނł����A�����̒����Ƀv���W�F�N�^�[��u���̂́A��c�ȂLjꎞ�I�ȏꍇ�ɂ͗ǂ��̂ł����A���r���O��V�A�^�[���[���ł͌���l�������ɍ\�������Ȃ�܂��B�V�䂩��݂邷���Ƃ��l�����܂����A�v���W�F�N�^�[�̍X�V�Ȃǂ�����ꍇ�ɂ͐ݒu�̑O��ʒu����t������̌`�ς�鋰�ꂪ����܂��B�܂������̕lj����ɒu���ăX�N���[�����߂ɐݒu������@������܂��B����͍���v���W�F�N�^�[�������Y�V�t�g�@�\�̂�����̂ɍX�V����܂Ŏ��{���Ă������@�ł����A�ӏ܂���l�̎������߂ɂȂ�܂��B�܂��X�N���[���̐ݒu������ɂȂ����茩�h�����悭����܂���B�@

�v���W�F�N�^�[������܂ɂȂ炸�A�ӏ҂����ʂ��猩����悤�ɂ���ɂ͂��̋@�\�����ɗ����܂��̂ŁA�ݒu���C���[�W���ċ@��I��̏����ɓ���邩�ǂ������߂܂��B

�a�D��{�@�\

�@�v���W�F�N�^�[�̊�{�@�\�Ƃ́A���邳�Ɖ�f���ł��傤���B���邳��10�N�����O�܂ł͐��\���~�̋@��ł��P�O�O�`�m�r�h���[�����Ƃ�����Ԃł������A���ł͂R�O�O�O���炢�����ʂɂȂ��Ă��܂��B���������݂ł����i�Ɩ��邳�͔�Ⴗ��̂ŃR�X�g�p�t�H�[�}���X���l����A�Ռ����\���ȏ�Ԃʼnf����ς�̂ł���A���S���炢�ł��䖝�ł���悤�ł��B�����Ă�����̗v�f����f���Ɖf���K�i�ł��B�@�v���W�F�N�^�[�͈ȑO�̓n�C�r�W�����Ƃ������̂����������̂ŁA�w�f�`�i1024�~768�j��r�u�f�`�i800�~640�j�̉𑜓x�̋@��ɁA�ʏ�̃r�f�I�M����ǂݍ��܂��ĊԂɍ����Ă��܂����B�ł������݂̓p�\�R���p�̉𑜓x�i�嗬�͂w�f�`�j�ł̓n�C�r�W�����f���i1280�~768��荂���ׁj���Č����邱�Ƃ͂ł��Ȃ���ԂɂȂ�܂����B

�@�r�W�l�X���[�X�Ɍ������A��▾�邢��c���ł��p���[�|�C���g�Ȃǂ̃p�\�R���f���𓊉e�ł���@��́A�ƂĂ����邭�ď������ăJ�b�R�����̂ł����A���͉\�ȐM���Ƃ��ăn�C�r�W�����f�����t�����Ă��Ȃ����̂���������܂��B�g�c�l�h��c�S���͒[�q������������ɍ����Ŗ��邢�v���W�F�N�^�[�ł����Ă��n�C�r�W�����f�����y���ނ��Ƃ͏o���܂���B

���̂Q��̋@��̓r�W�l�X�p�̃v���W�F�N�^�Q�@��̑O�ʂƔw�ʂł����A�o�b�p�Ə]���K�i�̃r�f�I���͂�������܂���B

����E�`�őI�̂͗\�Z�̐���������܂��̂ŏ�L�����Y�V�t�g�@�\�Ƃc�S���͂̂��钆�Â̂��̂ł��B

���݂̂Ƃ���̓n�C�r�W�������L�^���郌�R�[�_�̕��y�͂����킵������܂��A�Q�O�P�P�N�����Ƀn�C�r�W�������R�[�_�̕��y���i��ł��Ă���悤�ł��B

�ƂȂ�̃g�g�����n�f�W�i���n�C�r�W�����j�ŕ������ꂽ���̂�^�悵�Ă����āA90�C���`�̃X�N���[���Ō���ƁE�E�E�ō��ł����B

�b�D�t���n�C�r�W�����@�R�O�O�O�����̃v���W�F�N�^�[��

�@�n�C�r�W�����̋K�i�ɂ����낢�날���āA��G�c�Ɍ���ƁA�������̉𑜓x���P�X�W�O�h�b�g����̂��t���n�C�r�W�����Ƃ��̋L�����_�ł͌Ă�Ă��܂��B

�@����ƁA����܂Ŏg�p���Ă������̂͂P�Q�W�O�h�b�g��������܂���̂Ńt���ł͂Ȃ��A�f���̏��ʂł����Ɣ����ȉ���������܂���B�܂��t���e���r�̉�ʂƓ����Ɍ���ׂ�ƁA�𑜓x�E���邳�Ƃ��͂����茾���āu�����w���ł����̂ʼn䖝���Ȃ��Ƃ����Ȃ��v�Ƃ������x���̂��̂ł����B�l�b�g��ɏo����Ă��钆�É��i���P���~����Ă��܂��B

�@�ŋ߂̋@��Ɖ��i�ɂ��Ē������n�߂܂����B�t���n�C�r�W�����@��̕]���L�ڗ������Ă䂭�Ɓu�e���r�����N���v�Ƃ����L�ڂ��ڂɎ~�܂�܂����B����܂łɋƖ���ł�����c���p�̂P�O�O�����̋@��𐔏\���~�ōw�����ĈÂ������Ƃ������ォ��A����ނ��v���W�F�N�^�[�����Ă��Ă��܂����A�e���r���ǂ�������E�E�E�ȂǂƂ����b���͕��������Ƃ�����܂���B�{���ł��傤���H���������ʂł�������̂ł����A���̂悤�Ȋ��͂���ɂ͓����܂���̂ŁA��ɂ���ă��t�I�N�Œ��x�̗ǂ����Â�T���Ďg���Ă݂āA�����̍s���Ȃ����̂ł���ēx���t�I�N�Ŕ��p���悤�Ƃ������Ƃŏ������n�߂܂����B�@���T�C�N���V���b�v��ʂ����ꍇ�ɂ͓�����O�ł����A�w�����i��蔄�p���i�������Ȃ�܂��B�ł����t�I�N�̏ꍇ�A���ʌ��ד���������قƂ�Ǔ������i�ŁA�܂��͂��܂�����Ɣ������l�i��荂�����p���邱�Ƃ��\�ł��B

�@���i�Ɛ��\�̃o�����X�����čs���܂��B�@

�K�{�����́@�P�D�t���n�C�r�W�����B

�o����@�Q�D���^�@�R�D�o�b���͂���@�S�D�c�[�q���͂���@�T�D���邳�P�Q�O�O�ȏ��@�����ā@�U�D�����Y�V�t�g�i�㉺���E�j�@�����邱�Ƃł��B

�@�I�������̂͂`�������Ђ́@H6510BD�@�ł��B���i�͒��ÂłU���~��B�g�p���Ԃ��T�O���Ԃɖ������A���邳�̓r�W�l�X���[�X�ɂ��\����3000��������܂��B���͒[�q���g�c�l�h�Q�n���͓��R�Ƃ��āA�c�[�q������̂ŁA�a�c���R�[�_�[����̂g�c�l�h�o�͂��ւ����ɁA�e���r�ƃv���W�F�N�^�[������ڑ������܂܁A�\���@��������R���ő��삷�邾���Ő�ւ����������܂��B�����Y�V�t�g�������A���E�����ɂ��ďo���܂���B�����Y�݂܂������A�v���W�F�N�^�[�̐ݒu�ʒu������܂ł̕NJ��I�̏ォ��A�X�N���[�����ʂ̓V��݂�ɕύX���邱�ƂŌ��f���܂����B�o������Y�̂��̂�I�т����̂ł����A���\�Ή��i��ŗ\�Z����������̂ł�ނ����Ȃ��I���ł��B

��p�̓V�݂������w������ƍ��z�Ŏ��Ԃ�������̂ŁA���肠�킹�̍ޗ��œV��Ɏ��t���܂��B

�x�[�X�v���[�g��V��ɌŒ肵����A�T�u�t���[�����˂��𗘗p���ēK�ȕ��p�ɂȂ�悤�ɒ����Œ肵�܂��B�T�u�t���[���ƃv���W�F�N�^�[�̊Ԃ̓A���~�ƃS���R���g���čڂ��Ă��������ɂ��܂����B

�@�ڑ��͓d���R�[�h�ƁA�c�[�q�P�[�u���ł��B�v���[���[���͂P�{�ł����A�v���W�F�N�^�[���͂R�{�ɕʂꂽ���̂ł��B���̃P�[�u���K�i�̓A�i���O�����Ȃ̂ŏ����s���^���ɂ���悤�ł����A�O�q�̂悤�ɂg�c�l�h�Ƃ̐�ւ��̎�Ԃ��Ȃ��܂��̂Ŏg�p���܂����B

�@���āA���t�����ʂł��B�u�e���r��肫�ꂢ�ɉf��v�Ƃ����͖̂{���ł����B�e���r�Ɠ������炢�����m��܂��A���͂��\���ɈÂ���Α��F����܂���B�܂�����܂ł̋@��ł͉f���̖��邢��ʂɂȂ�ƁA�X�N���[������̏Ƃ�Ԃ��Ŏ��������邭�Ȃ�A���ꂪ�܂��X�N���[���ʂ𖾂邭���āA���ʂƂ��ĉf�������炯�������Ɍ����܂������A����͂��̂悤�Ȃ��Ƃ͖����A����ɖ��邭���e���܂��̂ŁA�F���������Ȃ�ꂽ�肵�炯�邱�Ƃ�����܂���B

�@���Ă��C�ɓ���̃\�t�g�u��Ɛ�q�̐_�B���v�Ɓu�s�v�c�̍��̃A���X�v�����܂������A����܂ł��ɑN���ő喞���ł����B�@

�@����e���r�̂S���A�W�����ɂ�ăv���W�F�N�^�[����f�����A�b�v���Ă���̂�������܂���B���������̗͂ǂ��l�łȂ���Ή�ʂƂ̓K���ȋ�����ۂ��Č������́A����̂Q���ŏ\���ł��傤�E�E�E�Ƃ����̂����̍l���ł��B�܂��]���K�i����n�C�r�W�����Q���K�i�ɐ�ւ��������Ȃ̂ɁA���[�J�[�̃y�[�X�ɗx�炳��ĕs�v�ȍ��@�\�̕���������̂͂��������Ȃ��ł��B�Y�Ƃ̐U���Ɍq����Ƃ����̂ł���A�����Ɨ\�Z�ƃp���[��U�������ׂ����삪����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B��L�@��ύX�ƈꌩ�������Ă���悤�ł����A�R�X�g�p�t�H�[�}���X�̍������̂�I�����čs���̂���������҂��Ǝv���܂��B

�i�v���W�F�N�^�[�̏C���@�Q�O�P�X�D�P�P�NjL�@�j

�@���̎��_�܂łɉ��ǂ��������Ƃ��낪�e�킠��܂��B

�@�P�j�@�V�݂�X�s�[�J�[�̂���Ȃ��^���@PS-S550B�i�艿38000�~�ŕʁj�@����@PS-S552B�i�艿48000�~�ŕʁj�֑O�̍��E�Q�{�������B

�@�Q�j�@�O�����̃X�s�[�J�[���~�j�R���|�p�̃f�U�C��������Ȃ������� �@PS-S550B�Ɍ����B

�@�R�j�@�A���v���g�c�l�h���o�͐�ւ����ł�����̂Ɍ����B�֘A���ăv���W�F�N�^�[�ڑ�����o�͗������g�c�l�h�ڑ��ɕύX�B

�@�S�j�@�X�s�[�J�[�P�[�u�����p�ގ��i�Ɍ������ēV�䗠�ň�������

�@�T�j�@�X�N���[���̊����グ�X�v�����O���[���[�̃��J�ꕔ���j�������̂ŁA��僁�[�J�[��

�n�r ���ň���傫�����Ɂi�X�O���P�O�O�^�j����

�@�Ȃǂł��B

�@�^�W��{�݂œ��e���悤�ƃv���W�F�N�^�[�������o�����Ƃ���A�J�n���������Ă���ԂɁu�t�@���̏�v�ƕ\�����o�ă_�E�����Ă��܂��܂����B�����A���Ē��ׂ�ƁA�Q�i�ɂȂ��Ă����p�t�@���̂����A�����Ɏ��t���Ă���V���b�R�t�@���i�J�^�c�����Ɏ����`������Ă���j���쓮���Ă��Ȃ��悤�ł��B���̂��ߗ�p�����H�ɂ��鉷�x�Z���T�[�����������m���Ď~�܂��Ă��܂��悤�ł��B

�@�i���̌���������̋@��𗘗p���Ă��Č̏Ⴊ��������ƁA�C���������A���̌�ɉ��i�ቺ���܂߂Đi���������ɔ��������邩���������܂��B���Õi���������܂��B���̌��ʃv���W�F�N�^�[����̉��i�ቺ�O���t�͂͐��N�O�ɂقډ����ɋ߂��Ȃ��Ă��āA���܂�ω��͖����悤�ł��B�����������̃��[�J�[�����������T�O�O�O���[�����Ƃ��̖��邳���������Ă���@��i���ۂ͈Â��炵���j���P���`�R���~�ʂő����o���悤�ɂȂ��Ă��܂����B�����̎����\���ǍD�ł���Ό����ΏۂɂȂ�̂ł����A����̒ʔ̂ł͍w���ҁi���܂ɃT�N���̓��e������̂ŗv���Ӂj�ɂ��]�����Q�l�ɂ��邱�Ƃ��o���܂��̂ŁA��]�����`�F�b�N���Ă䂫�܂��B��͂薾�邳��̘c�݂ȂǕs���ȏ������݂�����܂����B�܂��T�N���̐l���Ǖ]�����������Ǝv����i���e���e�E�l�����ގ����Ă���j��������܂����B�@��͂�������V�����[�J�[�̕��͔����āA�Ƃ肠�����͎��͏C�����s���A�_���������璆�Õi�i��R���~�`�j���������邱�ƂŐi�߂܂��B���[�J�[�C���͋Z�p��P�T�O�O�O�~�ŁA���i�オ�P���~�O��A�ŁE�������l����ƑI���O�ɂȂ�܂����B�ȉ��̓v���W�F�N�^�[�̎��͏C���̋L�^�ł��B

�@�l�b�g��������Ɛ�l���@�g�U�T�P�O�a�c�@�̓��l�Ǐ�ɑΉ������L�^������܂����̂ŁA�Q�l�ɂ����Ă����������番���C���Ɏ��|����܂����B

�@�����v�����p�̃t�^���X���C�h�����ĊO���A�O�ʃO�������̃l�W���ɂ߂����ƁA��ʊe���̖��}�[�N���t�����l�W���O���Ă䂫�܂��B

➑̂̍\���́A��ʂ����ɂȂ�����ɁA�O�ʃp�l���A�w�ʃp�l���A���ꂩ���ʂƍ��E����̉������R�̎��^�p�l���@�̍��v�S���ō\������Ă��܂��B�����l�W���ɂ߂Ȃ���p�l���̌��Ԃɐ����h���C�o�[�̃}�C�i�X���˂�����ł�����Ȃ���O���Ă䂫�܂��B������ۂ̒��ӂƂ��āA�Ђ˂�̂ł͂Ȃ��㉺�ɂ�����Ȃ��Ə��Ղ��c��₷���ł��B�����R��������̃R�l�N�^�i�E���ʐ^�j�����@�f���ɒ��ӂ��Ȃ���O���܂��B

�w�ʒ[�q�Q�́A�O�͂ɑς���悤�Ƀl�W�ŌŒ肳��Ă��܂��B�@�����̊�Ղ�����L�E���A�撣���āA�����ȗ͂������Ȃ��悤�ɋC��t���ĊO���܂��B

�O�ʂɂ���A��@���l�p���g�ɓ��ꂽ�悤�ȕ��ʂ̂o�b�t�@���Ƃ́A������`��������i�V���b�R�t�@���j���A���M�ɗאڂ��Ď��t���Ă���܂��B�O���Ă݂�Ɓ@�o�a�s�|�i�f�e�R�O�j�@�Ƃ̕���������܂��B����𗊂�Ɍ�����������Ɖ��_���o�Ă���̂ł����A�ǂ���炱��͌^�Ԃł͂Ȃ��悤�ŁA�q�b�g�������i�͌��݂��K�����Ȃ����̂��قƂ�ǂŁA���肻���ł����i���ꖜ�~�ȏサ����ƁA���^�u�������͂�����߂܂����B�@���������Ɍ�������������ԂŎ��^�]�����Ă݂܂������̃t�@���͉��܂���ł����B

��q�̐��җl�̑Ώ��ɕ���āA�O���Ƀv���y���t�@�����Œ肵�āA�ʕ��E��������ɗ�p���𑗂荞�ނ��Ƃɂ��܂��B➑̍����ɖl�W�ŌŒ�ł������ȑ傫���ŁA���V�Omm�̕��𒍕����܂��B��Ԓ����ł������A�����ɔ������ė��X���ߑO�ɓ������܂����B�I�蒍�ӓ_�́A���݂����܂薳���āi����P�T�����j�A�������R�{�i���x�Ď����o����j�Ȃ��Ƃł��B�ڑ��[�q�`�Ⴂ�܂����̂ŁA���@�̕��߂ɐؒf���ăn���_�t�A�M���k�`���[�u�ŕ��Ōq���܂��B�g�ݗ��đO�Ɏ��^�]���m�F���ėǍD�ł����̂ŕ�����ƂɂƂ肩����܂��B���^�]������ۂ̒��ӓ_�Ƃ��ẮA��ʃp�l�����g�t�����Ă��Ȃ��ƋN���ł��Ȃ��悤�Ƀ{�^���X�C�b�`������܂��̂ŁA����������Ȃ���ڑ����삵�܂��B

�g�t���͏��˂��������o�܂��̂ŁA���̂Ƃ���ɖ߂���悤�ɂ��܂��������Ă����̂��厖�ł��B�V�����t�@�����O���ɖl�W�łR�����i�Ίp�Q�����ł��Ԃɍ��������B�S�����͍���j���~�߂Ċ����ł��B�����ʐ^�́A���nj�̏�ԂƁA�Â��t�@�����r�ɏ�ɒu���Ă���܂��B

�����e���^�]�����Ă݂܂��i�E��ʐ^�j�B�����͒ʏ�̏Ɩ�������܂����A���ɒu���āA���ʂ��ؖڒ��̃h�A�A���E�����ǃN���X�̂Ƃ���ɓ��˂��āA�\���Ȗ��邳�Ō��̍쓮���������܂����B�P���ԂقǘA�����e���܂������_�E�����邱�Ƃ͂���܂���ł����B�ď�ɂ����v���͏����Ȃ����玎���Ă݂�K�v������܂��B�@�t�@���ɂ�鑛���́A���X�{�̑O�ʂɓ������Ă������t�@���ɔ�ׂ�ƂقƂ�NjC�ɂȂ�Ȃ����x�ł��B

�@����͕����ɂ��C�������A������߂��ق����ǂ������H�Ƃ��ꎞ�v���܂������A���ʓI�ɂ�2,000�~��̍ޗ���ŋ@�\�����o���܂����̂ŗǂ������ł��B

�C �����V�X�e���̋���

�@����܂Ŏg�p���Ă����X�s�[�J�[�́A�T���E���h�Z�b�g�i�A���v�E�T�u�E�[�t�@�E�T�̃X�s�[�J�Z�b�g�j�ɕt���ė��������g�p���Ă��܂����B���܂�傫���͂Ȃ��̂ł����A������x�̏d��������A�T�u�E�[�t�@�Ƃ̘A�g�������i�Ȃ̂ł��܂����Ă��܂������A�����I�ɂ͂��܂�]�T������킯�ł͂���܂���B���t�����{�[�h�ɒ��ڂP�{�̂˂��Ŏ~�߂Ă���܂����̂ŁA�k�x�T�ȏ�̒n�k�̂��тɃ{�[�h�����������ė������Ă��܂����B

�@���́u�����v�Ɓu���t�����@�v�̂Q�_�̉��ǂɎ��g�݂܂����B

�@�V����t���^�̃X�s�[�J�[��T���܂��B�a�n�r�d��i�a�k����o�Ă��鏬�^�X�s�[�J�[����y�����ł������l������̂ƁA���������ߒ��ቹ���]�������P����邩�����ȂƂ���ł��B�����������������̂ł��������傫�ȁA���H�X�̃J���I�P�Ȃǂɂ��g����N���X�ŁA���R�T�O�~���O��̂��̂ɍi���ĒT���Ă���ƁA�Ɩ��p�̓V�݂�Ŏ�t������̎育��Ȃ��̂�����܂����i��L�J�^���O�ʂ��j�B���Âł����@��͌��݂��̔�����Ă���^�ŁA�{�̏d�ʂ͂U�D�W�����Ə\���ȏd��������܂��B�{�̂P�Ƌ���P�̍��v��]�������i�͖�S�W�C�O�O�O�~�ł��B���ꂪ�Ȃ�ƂQ�C�T�O�O�~�Ŕ���ɏo�Ă��܂����B�U�{�w�����܂����̂Œ艿���v�͂R�O���~�߂��ɂȂ�܂����A�������݂Q���~��ōς݂܂����B���ꂾ����l�b�g�I�[�N�V�����͂�߂��܂���B�E�E�E�ƒE���������Ȃ�܂������A���t����Ƃɂ�����܂��B

�@

�@�܂��X�s�[�J�[��V��Ɏ��t������@�̉��P�ł��B�p�{�[�h���ڂł͂U�D�W�����̏d�ʂ͎x�����܂���B�{�[�h��݂�~�߂Ă���ޗ����؍ނ̂悤�ł����̂ŁA���̈ʒu��j���˂��o�����Ŋ���o���܂��B���̗��ނ̔z�u�Ԋu�ɂ��킹�āA�A�_�v�^�ƂȂ�{�[�h�̕K�v�T�C�Y�����߂čw�����܂��B�V��̐F�����n�ł��̂ł�����x���x�����锒���I�P���A�P�W�O�����A���R�Ocm�A���P�W�o�̂��̂�p�ӂ��܂����B�E���ʐ^��

����������A���H�p�̎��������J�����Ƃ���ł��B

�@�X�s�[�J�[�X�e�[�ɂ��ẮA�t�����Ă������̂��ǎ��t���p�ł����̂ŁA�V����t���p�ɒ����̒������s���܂����B�厲���l�߂čēx�A�����邽�߂Ƀp�C�v��p�ӂ��܂����B�p�C�v�̓��a��Ώۍޗ��̊O�a�����O�D�P�`�O�D�R�~�����傫�Ȃ��̂�I�肵�܂��B�\���p�|�ǁi�r�s�j�j�Ƌ@�B�\���p�|�ǁi�r�s�j�l�j�̒�����I�肵�܂������A�z�[���Z���^�[�͂��납�A�|�ޏ��Ђł��ł��傤�Ǘǂ��T�C�Y���Ă���͂��������A�����ł����ʔ̉\�ȓX��T���܂����B�K�v�Ȓ����Ő蔄�肵�Ă���܂��B�r�s�j�̃p�C�v�ʼnE���ʐ^�̃T�C�Y�̂��̂�p�ӂł��܂����B�ЂƂ����Ƃ����������̂ł����A�ǎ킪�d�D�|�ǂł��������߁A�����ɏ����o���������Ƃ��낪����܂��B���ʂƂ��Ă͓K�����܂������A���a���p�̍ۂɂ͒��ӂ��K�v�ł��B

�莝���̃T���_�[�Ō��ނ�ؒf���܂��B

�w�������|�ǂ̒��������킹�āA�ʂ������J���A�U�~���̃r�X�Ŏ~�߂܂��B���ނɗ͂��������ĐU����댯������̂ŁA���ɉ��~�߂��ČŒ肵����ʼn��H��i�߂܂��B

�X�s�[�J�[�{�̂̎��t���͍Ō�Ƃ��āA�A�_�v�^�̎�t���s���܂��B�E���h�~�p�̃��C�������t���Ċ����ł��B

���ʂ́E�E�E�������ɂ����������ăv���W�F�N�^�[���g�p�����f��ӏ܂ł́A�f��قɕ����Ȃ����͂��y���߂܂��B

���Ќx���̐ݒu

�@�l���W�܂�{�݂Ȃǂł́A�Е�m�ݔ����̐ݒu���`���t�����Ă��āA���h���ɂ�����I�Ȍ�����������܂��B��ʉƒ�ɂ����Ă͍��܂ŋ`���t�����Ă��܂���ł������A�@�߂̉����œ��n�ł����t���`�������������Q�R�N�ɔ����Ă��܂����̂ŁA�I�肩��n�߂āA���t�����s���܂����B

�@�ڍׂ͒��ׂĂ��Ȃ��̂ł����A�ǂ����Q���ƘL���ɕt���Ȃ����E�E�E�Ƃ������Ƃ̂悤�ł��B���̑��ɉД������ƂȂ�₷���Ƃ���Ƃ��ẮA�����ݔ��̏����Y���A���Ԃ̒g�[�̏����Y�ꂪ�l�����܂��B�L���͉䂪�Ƃł͊K�i�����łP�E�Q�K���q�����Ă��܂��̂ŁA�Q�K�ɐݒu�����܂��B�܂��A�䏊�͔M���m���ŁA���͉����m���Ƃ��܂��B

�@�z�[���Z���^�[�Ȃǂɂ������Ȃ��̂������o����Ă��܂��B�����ł��F���ʂ������̂ł���Ί�{�@�\�ɂ��Ă͖��Ȃ��Ǝv���܂��B�ł��A�u�����v���͉����Ⴄ�̂ł��傤���H�@

�@�������ׂ����ł́A�����ʐM���s�����ǂ����Œl�i����������Ă��܂��B�ƒ���ɉЕ�m�Ղ�Ď���������킯�łȂ��̂ɁA���̂��߂̖������Ƃ����ƁA�������ɐݒu���ꂽ�����̊��m��ɂ��āA�ǂꂩ��ł��ȏ�����m����ƁA�����O���[�v�i�����j�ɂ��鑕�u����Ăɖ�悤�ɏo����悤�ł��B�܂�Q�K�ɐQ�Ă��āA�P�K�̐Q���Ŕ����Ă��A�傫�ȉ��Œm�点�Ă����킯�ł��B���ꂪ�P�Ɠ��삾���̊��ł��ƁA�~�Ȃǃh�A����ߐ�����Ԃł͑��̕����ɕ������Ȃ����ꂪ����܂��B

�@���āA��̓I�ȍw�����̑I��ɓ���܂��B���C���A�b�v���ł��[�����Ă���̂̓p�i�\�j�b�N�̂悤�ł��B

�I�荀�ڂƂ��ẮA�i�����́j�e�@����ƁA�q�@���S�A�q�@�̂����P�䂪�M���m���ŁA���͉����m���Ƃ��������ł��B

�p�i�\�j�b�N�̕i�Ԃ́A��ʏ����X�Ŕ̔�����n��̕i�ԂƁA��ɍH���X�o�R�ŗ��ʂ���n��̓������悤�ł��B

���ꂩ�瓯��O���[�v���ɂV�܂ł̂��̂ƂP�S�܂ł̂��̂�����܂��B�����̗����������߂Ă���I��ɓ��������ق����ǂ��悤�ł��B�����Ƃ����t�����Ǝ҂���ɑS�ĔC����ꍇ�ɂ͈�؍l����K�v�͂���܂���E�E�E���A���t����p�͂P�R�O�O�O�~����@�ƌf������Ă��鏊������܂����B

�@

�@

�T�̃Z�b�g�Ŗ�P�X�O�O�O�~��łf�d�s�B�@�d�r�����t���āA���������N�̐ݒ�ƃe�X�g���s���܂��B

�@

�@

�@�x�[�X�v���[�g��V��ɕt������A�{�̂��܂킵�ČŒ肵�܂��B���t����ʒu�͐������ɂ���܂����A�ǂ���̋����ƏƖ�����̋����ɐ���������܂��B�܂�A���܂蕔���̋��ɕt����ƁA����M�����܂��ڐG���Ȃ��\��������Ƃ������Ƃ̂悤�ł��B

�@�V��͍ގ����p�{�[�h�̂Ƃ��낪�����̂ŁA���n�̖؍ނ�T�����̂ł����A�Z���T�[���j���̎������s���܂��������܂��������܂���ł����B���ǂ��܂�d�����̂ł͂Ȃ��̂ʼn��ϖؔƐp�{�[�h���̂��̂Ɏ~�߂邱�Ƃɂ��܂����B

�@

�@

�d�r�̎����͂P�O�N���x�Ƃ������ƂŁA���S�ɐ��O�ɂ��m�点�����Ă���邻���ł��B���̍��ɂ͂܂��Z�p��Ȃǂ��ω����Ă��邩���m��܂���B�Ƃ��������S�ł��B

�@�����ɐݒu���������������ɔM�C��������Ȃ��悤�ɂ��銷�C��͌a���P�O�����̂��̂ł����B

����ɉ��x�����m���Ď������₷��悤�ɃT�[���X�C�b�`�����Ă���܂��̂ŁA�����Ȃ�ƃt�@�������n�߂܂��B

���������ۂɉĂ̎����ɂ��̕����ɓ����Ă݂�ƁA�t�@���͉���Ă�����̂́A�����đ�ςł����B

�v����Ɋ��C���ʂ�����Ȃ����߂ɁA�\���ɔM�C��r�o�ł��Ă��Ȃ��悤�ł��B

�@�����Ŋ��C��̃X�P�[���A�b�v���s���܂����B���̋@�B��z�ǂ̌��a��I�肷��ۂɂ́A

���������͈͂ɐݒ肵�āA�K�v���ʂŊ���Z�����Č��a�����߂܂��B

�t�Z�Ō��a���P�O���Q�O�Z���`�ɂ����ꍇ�ɂ͗��ʂ͂S�{�ɂȂ�A�Q�T�Z���`�̏ꍇ�ɂ� �U�D�Q�T�{�A

�R�O�Z���`�ł͂X�{ �̗��ʂ�v�Z�ɂȂ�܂��B

�܂����[��������_�������o�Ė{���̉�����������t���\�蕔���̊ώ@�����܂��B

�� �������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u���O���v�ʼn������̊��C�_�N�g�o���@��

�@�����̌��ʁA�Q�T�������x���K���Ɣ��f���Ċ��̎�z�����܂����B

���a�ȊO�̑I�����ڂŏd�v�Ȃ̂́A��������ł��B�䏊�Ȃǂ̈����R�ő��삷��ꍇ�ɂ́A

�V���b�^�[���R�������͂ŘA�����ĊJ�����邱�Ƃ��o���܂����A�����͕��i�͐l�����Ȃ��ĊK���i�Q�K�j�̃X�C�b�`����

�T�[���X�C�b�`�Ŕ��₷��`���ł��̂ŋ����p��I�肵�܂��B�V���b�^�[�͕����ŊJ�����̂Ƃ��܂����B

�V���b�^�[�����邱�ƂŁA��~���ɂ͋t���h�~�ɂȂ�܂��B�������ɂ͐ڐG���̖h�~�̂��߂Ɋi�q�����܂��B

�@�����ݒu�̊��C��ɂ̓A���~�_�N�g���ڑ�����A��������Ԃ�ʂ��ĊO�ǂ̊O�܂Ŕr�o�����悤�ɂȂ��Ă��܂����B

�������t���h�~�@�\���������߂ɁA�����̋������ɂ͊����������Ă����肵�܂��B

���̂��ߏ����O�ɂ̓_�N�g��ؒf���āA�r�o��͉�������ԓ��Ƃ��Ă���܂����B

�����t���銷�C��̔r�o������l�ɁA��������ԓ��ɒ��ڂƂ��܂����B

���̐�̉��O�ւ̔r�C���\���ɂȂ���邩�ǂ����S�z�ł����A���̎ʐ^�Q������������������킩��悤�ɁA

��������ԂƊO���̊Ԃɂ͑����̌��ԁE��C���ʃX�y�[�X�����邱�Ƃ����Ԃ���R��ė�����ł킩��܂��B

�� �X�g���{�g�p�̉������B�e�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������X�g���{�����ŎB�e�B�ʕ��ɏ\���Ȍ��Ԃ����邱�Ƃ��킩�� ��

�� ���C��{�́A�����V���b�^�[�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���t����̃t�@���A�T�[���X�C�b�`�@��

�@���t���ߒ��ɂ��Ă͎B�e����]�T������܂���ł������A���C������O�̎�������������

�p�{�[�h�Ɍ�������⋭�ނ̐ؒf�E���t�����s���A�|���@���������肷��̂͌��\��ςł����B

�o���オ��͉E��̎ʐ^�̂悤�ɂȂ�܂����B�Â����C��̊J�����͂��肠�킹�̔ōǂ��܂����B

�@����܂ł̋C���̍������̉^�]���ʂł��B

�Q�K�̑���S���ߐ��Ă����ƁA���x���㏸���������������ł͊��C������ʼn��n�߁A

�Q�K�̏����Ȃ�����C��r�o���A�P�K����͂����Ɖ��x�̒Ⴂ��C�����������Ă��܂��B

�ł��̂ő����̏����ł̓N�[���[�����Ȃ��Ă���@�ł����������ł��B

���͗�[�����Ă����܂�d�͂��g��Ȃ��ōς݂����ł��B

�i���C��̋@��ύX�j

���炭�̊ԁA�������̃V���b�^�[���g���Ă��܂������A�����ɔ�ׂĕ��ʂ����������悤�Ɋ����܂����B

���C��ڊώ@����ƁA�����ŊJ���͂��̃V���b�^�[�����������J���Ă��܂���B

���C��̎�ނɁu�L�����C��v�Ƃ������̂�����܂����A�ƒ�p�ɂ͖����̂ŁA

�قƂ�ǂ͗L���łȂ��Ƃ������A���������������������������Ă��܂���B

�Ȃ̂ł��̎ア�����ŃV���b�^�[���J���邱�Ƃׂ͉��d���A�ݒu�サ�炭�����

�����N�̓������a���Ȃ��đS�J������ɂȂ�悤�ł��B

�����ŁA�V���b�^�[��d���ŘA�����ĊJ����@��Ɍ������邱�ƂƂ��܂����B

��̎ʐ^�̉E�����J�p���[�^�[�ł��B

�����Ƃ͌����Ă��������[�J�[�̓��a�@��Ȃ̂ŁA���ʕ���������������܂��B

���S�K�[�h���A�V�����@��ɂ͕t�����܂��A�O�̕��𗬗p�o���܂����B

�O�g�̎�t�����قړ����ŁA�����Ɍ����������܂����B

�V���b�^�[�͎c�O�Ȃ��犮�S���ł͂���܂��A�p�r��͏\���ȋ@�\���������܂����B

���֊�̌����i�Q�K�g�C���j

�@���̍��ł́A�֊�̌����H���ɔ������̑I�茟���o�߂ɂ��ċL�ڂ��܂��B

�@�Q�K�̃g�C���Ŏg�p���Ă����֊�́A�h�m�`�w���ł�����������\���N���o�߂��Đ��@�\���s����ƂȂ��Ă��܂����B��̓I�ɂ͉����ł͂Ȃ��␅���o�邱�Ƃ������A�~�͌��������̂�����܂��B�܂����ː����������������ɂ����A���ꂪ�f�����邱�Ƃ������Ȃ�܂����B�E�L�@�\�����Ă���̂ł����A�ɂ��������͏\���łȂ��@�\���Ă��邩���^���܂����B

�@���ʂł���Έȏ�̕s��́A�֍��������������邾���ōςޓ��e�Ȃ̂ł����A��肪����܂����B����܂Ŏg�p���Ă������̂́A�֊�i�������j�ƃ^���N�ƕ֍��i���@�\���j�Ƃ���̐v�ƂȂ��Ă��镨�ł����B���̂��ߔėp�̕֍������t���邱�Ƃ��ł��܂���B�E�L�@�\�ɂ��Ă��A�ŋ߂̂��̂̓t�B���^�[��ʂ��ĒE�L����̂ł����A����͔z���ǂɏL�C�r�o�p�̕��ǂ��t���Ă��āA�ӂP�O�O�̂u�t�ǂɒ��ڏL�C��r�o��������̂��̂ł����B�Ȃ̂Ŕr���A�_�v�^����ʓI�Ȃ��̂Ƃ͍\�����Ⴂ�܂����B

�@��̌^�̗ǂ��_�́A�^���N����̗����@�\�܂ł��������������̓����R���Ő���ł��邱�ƂƁA�f�U�C���I�ɂ܂Ƃ܂肪�ǂ����Ƃ�����܂��B����������̂悤�ɕ֍����������ɕs������������ꍇ�ł��S�����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ�����_������܂��B���i�ʁi������E�{�H��p�ʁj�Ō��Ă������h�~�q�[�^�t���Őߐ��^�̕֊�́A�����N���X�̕֍���荂�z�̂悤�ł��B�������킹����p�i�@���̂݁j�͍����X���~�ł����B�䂪�Ƃł͖�P�T�N���x�̎g�p�ŕs��̂��ߌ����ƂȂ�܂������A���̐�P�T�N��ɂ܂���������Ƃ��āA���̍ۂɕ֊�܂Ō�������̂͋@���x�[�X�ł������Q�{�ȏォ����܂����A��ꎑ���̖��ʎg���ɂȂ�܂��B���̂悤�Ȃ킯�ŁA����̍X�V�͔ėp�̕֍��������ł���^�C�v��I��w�����A�@��x���ł̎{�H�Ƃ��܂����B�@

| (1) �K�v�@�\�̒��o | |

| �@�O������Ƃ��āA�m���E�召���p�E���@�\�t���@�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B��������Ɋe���[�J�[�̃T�C�g�ŏ����W�����܂����B��L��{�@�\�̂ق��ɁA�ȃG�l�i�ߓd�E�ߐ��j�E�����h�~�@�\�E����Ƃ̌݊����E�ގ��E�F�E�֊�ƕ֍��̈قȂ郁�[�J�[�݊��E�W�J�̎����@�ȂǁA��r���ڂ����������āA�K�����g�ݍ��킹��T���o���̂ɂقڊۈ��������܂����B �@���@������X�V�O�A���W�ƕ֍����O�����Ƃ���A�X�V�� |

|

| (2) �������̌��� | |

| �@�ŏd�v�̓K���K�v�����́A�r�����i�����ɕt���Ă���z���ǁj�̈ʒu�Ɛ��������邩�E�E�E�ł��B �@���͔w��̕ǖʂ���200�~���Ƃ����̂���ŁA����ɉ����Đݒu����Ă��܂����A����ɌÂ����̂ɂ͈Ⴄ�T�C�Y������悤�ł��B�@���ɑ傫���Ⴄ�ꍇ�ɂ͐V�K�w������֊�̋K�i���܂������ς���Ă��܂��i�X�V�Ή��^�j�B |

|

| (3) ���̗v�� | |

|

�@����I�肷��ɂ������āA�֊�{�̂ƃ^���N�̑I��v�f�͎��̂��̂ł��B �P�D�z�����ʒu���ǂ���Q�O�O�~���i�ȏ�j �Q�D�����h�~�̕����̓q�[�^�������i�^���N���j �R�D�i�h�r�K�i�ɂ��A�ėp�֍������t���\�ł��邱�ƁB �S�D�^���N�͌��I�h�~ |

| �@�����ĕ֍��̑I��v�f�͎��ł��B �P�D�g�[�֍��i�ߓd�j �Q�D������u�i�ߓd�j �R�D�l�������W���ˏグ�͕s�v �S�D�E�L�i�t�B���^�����j �@�l���Z���T�[���p�̃����R���ł��@�� �@�h�A���J���Đl�̑̉������m����ƕ֍���g�ߎn�߂܂��B |

|

| �@��L�̐ߓd�ɂ��Đ������܂��B�܂��g�[�֍��̐ߓd�Ƃ͂ǂ��������Ƃ��ɂ��Ăł��B�����ʑ��Ŏ��t�������ɂ��Ċώ@�����̂ł����A�g�C���̃h�A���J���Đl������ƁA��������m���ċ}篕֍���g�ߎn�߂���̂ł��B�܂�펞�d���𗬂��Ă����ĕ֍���ۉ�����̂ł͂Ȃ��A�l�����Ă��璅������܂ł̐��b�ԂœK���܂Œg�߂�킯�ł��B���R�u�ԓI�ɑ傫�ȓd����K�v�Ƃ��܂��̂ŁA�q�[�^�[��i�͂P�D�R�������x�ɂȂ��Ă��܂��B�@�ғ����Ԃ͒Z���̂ŁA�펞�\�M�������͂����Ԑߓd�ł��܂��B�����������ݒ�ł͗����オ�莞�Ԃ�Z�����邽�߂ɏ펞�キ�d���𗬂��ė����オ���Z������悤�ɂȂ��Ă��܂��B�������Ă������Ƃ��ł��܂����A�����オ�莞�Ԃ��P�O�b���x�ɒ����Ȃ�܂��B�g���Ă݂�Ɛŏ\���Ȋ����ł��B �@�����ĉ������̐ߓd�ɂ��Ăł��B������펞�������^���N�ɕ������Ă������畬�o������̂��]���̕����ł��B����ɑ��Đߓd�^�͓d�C�q�[�^�ɂ��u�u�ԓ���������v�ɂȂ��Ă��܂��B������P�D�R�������x�̃q�[�^���g���܂����A�\�M�����Ȃ����ߓd�ɂȂ邱�ƂƁA�A�����Ē����Ԑ��g�p���Ă���������邱�Ƃ������Ƃ�������������܂��B |

|

| �@����╡�G�ɂȂ��Ă���^���N�̐��ʐ���@�\�B�̏Ⴗ��Ɣėp�i�ł̏C����������m��܂���B |

|

| �@�֊�{�̂ƃ^���N�͂s�n�s�n���A���֍���Panasonic��I�肵�A�g�C���͂܂����K�ɂȂ�܂����B | |

| ���G�A�R�����O�@�̖h�U�H�� | |

| �@�V�z����P�U�N���o�߂��āA�G�A�R���݂��܂����B����������g���u����ɂ��ċL�����܂��B | |

| �@�����ɂ͊e��̕��@������܂����A��Ԏg���₷���̂̓G�A�R���ł��B�܂��ƒ�p���Ƃ��Ă͗B���[���o���܂��B�Q�K�̈ꎺ�ɕK�v�������Đݒu���������܂����B �@��Ԃ̖��͓d���ł��B��ʉƒ�Ƃ��Ă͍ő���̗e�ʂU�O�`�Ō_�Ă���̂ł����A���܂Ƀu���[�J�[�������܂��B�@�u���[�J�[��������̂͂����Ă����ł��B�䂪�Ƃł̓G�R�L���[�g�����N���O�ɐݒu�����̂ŁA���V���܂ł͊����ȁu��ԓd�͒P���v�ł��邽�߁A�����̂ق��ɕ����܂�������ꍇ�Ɏ蓮�ŃG�R�L���[�g���쓮�����܂��B |

|

| �@����ɉ����ē~�̒��͋��Ԃ̒g�[�ŃG�A�R����������A�|���@����������A�����p�̓d�q�����W�A�d�C�h�g�|�b�g�Ȃǂ��g���ƁA���e�ʂ��U�O�`���đS����d�ɂȂ��Ă��܂��܂��B���Ԃ̃G�A�R���͂Q�O�O�u�d���i�P���O�����j�ɂ��Ă���̂ł����A����܂ő傫�Ȋ��Ⴂ�����Ă��܂����B�Q�O�O�u���ł́A�����o�͂ł��P�O�OV�̊��ɔ�ׂēd���͔����ɂȂ�̂ŁA�u���[�J�[�������ɂ����Ȃ�E�E�E�H�@�ł����ׂĂ݂�Ƃ����ł͂Ȃ��āA���~�b�^�͂P�O�O�����Q�O�O���������d�͂œ����̂ł����B | |

| �@�d�͋����̕⏕�ɂȂ肻���ȑ��z�����d���������O�Ɏ��t���܂������A�~�͓��̏o���x���A�V���O�ɂ͂قƂ�ljғ����܂���B �@�Ƃ����킯�ŁA���ǎg���ق��ő���Ƃ낤�Ƃ������ƂŁA�\�[���[�p�l���ɕt������d�͗ʂ̌��ݒl�����Ȃ���A�@���I���g�p���邱�Ƃɂ��܂����B�G�R�L���[�g���~�܂��Ă���Α�̂̓N���A�ł������ł��B |

|

| �@�G�A�R���̎��O�@�́A����܂łɂ���������K�E���ԗp�̂��̂̋߂��ɂȂ�̂ŁA�Q�i���b�N�Ŏ��t���Ă��炢�܂����B �������P�K�p�A�オ�Q�K�p�B�u�����h�͉���National�ŁA�オPanasonic�ł��B��K�p�̊��́A�����O�Ɍ����ݒu�����̂ł����A�^�����������w�������̂ŋ��u�����h�ł��B |

|

| �@���ۂɎg�p���Ă݂�ƕǂ��炤�Ȃ�悤�Ȓ���g�����������܂����B�C�ɂ��Ȃ���Α��v�ȋC�����܂����A�ǂ⌚���̏��݂��S�z�Ȃ̂ő���u���邱�Ƃɂ��܂����B �@���͑��̂��̂ł����A�ǖʂɃA���J�[������ă��b�N���|��Ȃ��悤�ɋ���ʼn������Ă���܂��B�U���́A���O�@�����b�N������ǖʂƓ`����Ă���悤�ł��B |

|

| �@���O�@�ƃ��b�N�̊Ԃɂ͐U���z���S��������ł���܂����A���̎��t���l�W���������܂��Ă����̂ŁA�e�͐����ł���͈͂Ɋɂ߂āA�i�b�g�̒E���h�~�̂��߃_�u���i�b�g�ŗ��߂܂����B����ł��U�������܂��̂ŁA�ǖʂɌq������i�X�e�[�j��r���Őؒf���ď�v�ȃS���V�[�g�i�@�ۓ��j�̐�[�Œ��p���Ă����܂����B �@���ʂ͕ǂ܂ŐU�������Ȃ��Ȃ�A���܂������܂����B |

|

| ��������h�A�Ԍ˂̉��� | |

| �@�V�z����P�W�N���o�߂��āA��{�����ɂ͕s�������܂��A�ݔ��⌚��ɏC���E�C���������Ƃ��낪���ӏ����������đΉ���i�߂Ă��܂��B | |

| �@���ʁE�E�ߏ��̊O���h�A�͕ЊJ���̃X�C���O�h�A�ł��B���̏ꍇ�Z�L�X�C�����̖Ԍ˂́A���ʐ^�̂悤�Ɏ������㕔�Ɋ�������Ă���A�~���A�ׂ��`�F�[�������邮��ƈ������邱�Ƃɂ�艺�܂ō~�낵�ĕ���\���ɂȂ��Ă��܂��B�J����Ƃ����X�v�����O���͖����āA���Α��̃`�F�[�������x����J��Ȃ���Ȃ�܂���B | |

| �@���̕����ɂ͂R�̌��_������܂��B �P�D�J���ʓ|�B�`�F�[���̍��E�i�J���ƕ��j��I��Ő��x�ɂ킽���J��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B������g���Ď��Ԃ�������B �Q�D�O������J���삪�ł��Ȃ��B����`�F�[���͓����ɂ�������܂���B���Ȃ炻��ŗǂ������m��܂��A�o������ł͂ƂĂ��s�ւł��B �R�D���₷���B�߂ɂȂ����菭�������ȗ͂������Ǝg�Ƃ̒��͂������镔���ŖԂ̂قꂪ�������܂��B���̉e���ŏ���܂Ŋ������Ȃ��悤�ɃX�g�b�p�̈ʒu��ύX���Ďg���Ă��܂����B |

|

| �@�����Ǝg���₷�����͖̂������T���܂����B�O��Ƃ��Č���̌ˌ��Ɏ��t���\�ȃT�C�Y�E�\���ł��邱�Ƃ͐�ł����A���̑��̏����Ƃ��āA�J���ȒP�ŁA������x�ϋv�������肻���Ȃ��̂����z�ł��B�I�̂͐���Z���́u�m�[�J�b�g���[�^���[�Ԍˁv�Ƃ������i�ł��B �@�m�[�J�b�g�Ƃ����̂́A�Ԃ̕����ɂ��Ăł����A�ˌ��̉����ɍ��킹�邽�߂ɃA���~���̎g�͋��m�R�Őؒf��������K�v������܂��B�i���͓d���H��Őؒf���܂����B�˂��~�߂��C���p�N�g�h���C�o���֗��ł��j �@���ʐ^�͎��t��������ɁA�Ԍ˂��J�����Ƃ���ł��B�����͂P�W�O�������m�ۂ��āA���͊��݃h�A�g��菬�����͂Ȃ�܂���B �@�i�X�O�x������ɓ|���Ă������������j |

|

| �@���̐��i�ɂ͍����ɂ����ĉ��i�K���̃T�C�Y������܂��B���͏㉺�̎g�����J�b�g�ɂ�钲���ł����Ă��K�������邱�Ƃ��ł��܂��B�������ؘ̖g�ɉ��s�����S�O�~���ȏ�̗]�T������Ύ��t���ł��܂��B �@���ʐ^�͖{�̂̎��t�����I����ĖԌ˂�߂��Ƃ���ł��B���̂��Ə㕔�̌��Ԃ�t���̕��ނ��g���Ė��߂�Əo���オ��ł��B�O�̂��߃Z�L�X�C�����̖Ԍ˂��c���Ă����܂��B�܂��h�A�N���[�U�����t����\��������܂��̂ŃX�y�[�X��ۑ����Ă����܂��B |

|

| �@�����ςł���A���J�����Ƃ��Ɏז��ɂȂ�Ȃ����[�ł���Ƃ��������́A�c�̒��Ԏ����������\���ɂȂ��Ă��āA���̍��E�̖Ԃ���ɔP��o�l�ň��������Ă��邱�Ƃɂ��܂��B�@���̍\���̓}�C�N���t�r�a�P�[�u����C���z���̊�����莮�̂��̂��S�ςɂ���܂����A����Ɠ����ł��B �@���ꂩ�狭���̂��߂��A�܂��Ă��邱�Ƃ������₷�����邽�߂��A�T�����Ԋu���炢�ŖԂɏc�X�W�������Ă��܂��B |

|

| �@�J���鑀��́A�g�ɂ���{�^�����y���w��ʼn��������邾���ŁA�P�`�Q�b�Ŏ����I�ɊJ���Ď��[����܂��B�߂�Ƃ����Ў�ł������Ɉ����Čy�����b�N�����ɉ������Ă邾���ł��B����J�S�������Ă��Ă��Ў�ŒZ���Ԃɑ��삪�ł���悤�ɂȂ�܂����B �@���ꂩ�獡����ǂ̂����ЂƂ̑傫�ȗ��_�́A�O������ł����l�ɖԌ˂��ȒP�ɊJ�ł���Ƃ����_�ł��B�����̗p���ŕ\������O�ɏo�ė���������낤�Ƃ���ꍇ�A����܂ł͖Ԍ˂��܂��Ă���Ƃ܂��\�ɉ��Ȃ���Ȃ�܂���ł������A���̖��ʂ��Ȃ��Ȃ�܂����B |

|

| �@������x�̖��C�������܂��̂ŁA�������X���[�X�ŕ��i�̏��Ղ����Ȃ��Ȃ�悤�ɏ����܂��X�v���[���܂��B�����Ƃ����Ɖt��̖��n���i���v�������ׂ܂����A�X�v���[�̌�͂����Ɋ����Ă��ׂ�@�\�������c�銣���̏����܂��g�p���܂����B �@ �@�g���Ă݂āA���ɊJ���ȒP�ő喞���ł��B |

|

| �B | |

| ���q���p�H��֎q�̉��� | |

| �@�q���p�Ƃ����Ă��A�g���̂͑��ł��B�E�`�ɂ��鎞�ɐH�����Ƃ�ۂɑ�l�Ɠ����e�[�u���ɑ�l�p�֎q�ł͌��߂̃N�b�V���������܂����肷��K�v������܂��B�������߂����i�K���ŏo����֎q��p�ӂ��܂����B �@�g�ݗ��ĂĂ݂č��邱�Ƃ����_���o�Ă��܂����B �@�����ʐ^�͈֎q�̒�̎l���Ɏ��t�����Ă���A�W���X�^�[�ł��B����������ăK�^���̂�h�����߂ɂ���悤�ł��B���ɂ�����g���Ƃ����ꍇ�ɁA���b�N�i�b�g���t���Ă��܂���̂ŁA�֎q�������ƃN���N������č������ω����Ă��܂��܂��B�����p�̃e�[�u���Ȃǂɂ���悤�Ƀ��b�N�i�b�g�����Ȃ���ΈӖ�������܂���B�S�����˂�����Œ��߂Ďg���Ή��Ȃ��ł��傤���A����ł͍��������ł͂Ȃ��A�����̓ˋN�ɂȂ�܂��B �@���̂���ł͂��̈֎q���g�������̏��́A�t���[�����O���Ǝv���܂����A�����ɂ��̈֎q��u���Ė����g�p��|���̂��߂ɉ��ɓ��������Ȃ�ł��v���X�`�b�N���Ȃ̂ŏ��ʂɏ����t�����Ƃ��\�z����܂��B�����������ꂢ�ɎG�Ђ������Ă���g�Ƃ��Ă̓L�Y�͌���������܂���B |

|

| �@�܂��A�W���X�^�[�͑��������ɁA�֎q�{�̂̒��ɂ��閄�ߍ��݃i�b�g�����܂��B���̋߂��ɃJ�[�y�b�g�̐�[���N�b�V�����ނƂ��ē\��t������@���l���܂����B�ŏ��͒�ʂɓ\��t���āA�˂�����ʂ���˂�����ł݂܂������A�˂��̓������ɎC��Ă������ĂЂǂ������t���܂��B �@�����ō��ʐ^�̂悤�ɍ������H���ė}�������v�W����đ��ʂ���ɏՍނ���������悤�Ɏ�t���܂����B �@�����̍����̈Ⴂ�͋z�����Ă���܂����A�֎q�������Ă������Ȃ����������܂���B �@����Ŋ����I�@�Ƃ���������c |

|

| �@���̈֎q�͈��萫���d���������Ă��邽�߂��A���̑O��̕����傫�����܂��B�܂�����Ďז��ɂȂ�A�R�T�������ɂȂ肵���B �@�����ň��萫�Ȃ�Ȃ��͈͂ŗ]���ɒ���o��������؏����܂����B������̓O���C���_�[�Ŗ̊p���ۂ߂Ă����܂��B��Ɏ��O�������ߍ��݃i�b�g���ؒf�ʒu�ɂ�����܂��̂ŊO���Đ����ł����B �@����ł����Ԏg���₷���Ȃ�܂����B�ł������Ŏv���ʂ�̈֎q������Ă��������Ə����l���Ă��܂��܂����B���̗v���Ƃ��Ă� �@�P�D���ʂƓ��ݖʂ̍������߂��ł��� �@�Q�D�܂��݂��ł��� �@�R�D���������Ȃ� �@�S�D��L�X�y�[�X�͕K�v���Œ�� �@�T�D����S�n��ǂ� �Ȃǂ�����܂��B�ł����Ԃ������肻�������A���ꂢ�Ȏd�オ��̎��M�͂Ȃ����A���̂����@������������Ă݂邱�Ƃɂ��܂��B |

|

| ���ӂ����̒��ւ� | |

| �@�a���̑��Ԃ̊Ԃɂӂ��܂�����܂��B�������ꂵ���̂́A�ӂ����Ƃ����܂��Ă��A�{���̂ӂ��܂ɓ\����Ă�����̂ł͂Ȃ��A�L���Ƃ̋��̃X�C���O�h�A�ɂ��Ă�����̂ł��B�a���̓�����Ȃ̂Řa���̖͗l�̎��ɂȂ��Ă��܂��B �@�\���N���Z���āA�J�̓x�ɐG��邭���̂��鏊�����ꂽ��C��Ĕ����Ȃ��Ă��܂����B���q���������肷��Ɗi�D�������̂Œ��ւ��i�\�ւ��H�j���������܂����B �@�ŏ��ɍ�Ɛ����l���Č˔��O���܂��B�\���͕В��Ԃŏ���Ă��邾���Ȃ̂ŁA�X�O�x�h�A���J������Ԃŏ���Ɉ�������グ��ƁA�X�|���Ɣ����đS�̂��O��܂��B�i�����ʐ^�j |

|

| �@�˔��O���ĉ��ɗ��Ă�������Ԃō�Ƃ��n�߂܂��B�ŏ��Ɏ������O���āA����ŏ�Q����������Ԃɂ��܂��B �@���̕����͕��ʂ̃h�A�Ɠ����Ȃ̂ŁA�ڗ����Ȃ��ʒu�ɂ���r�X���O���A�t�^�����ΉB�ꂽ�~�߂˂�������āA�����߂čs���Ɨ����̎���肪�O��܂��B�i�����Ɖ��̎ʐ^�j �@����肱�������̂��A�ŏ��̃r�X�̔������ł��B�i��ʐ^�j�T�C�Y�̍��������Q�̃h���C�o���g�����͂��Ȃ̂ł����A�ɂ݂܂���B�Ȃ��Ȃ����܂������Ȃ��̂ŁA�d�C�h��������������o���ăr�X���������悤���ƍl���܂����B�������O�̂��߃h���C�o��[���e��i���ʐ^�j���Ă����Ă݂��Ƃ���A�s�b�^��������̂�����܂����B�ŏ��Ɏg���Ă����h���C�o�[�̐悪�����i�}���Ă����̂ƌ��X�̉��H���x���悭�Ȃ��������Ƃ����܂��ĉȂ������悤�ł��B���Ȃ݂Ɉ����������̂��ǂ��������̂��F�S�ϐ��i�ł��B |

|

| �@���Ċ̐S�̂ӂ����ł����A�e�프���Ă��܂��B���ɈႤ�̂��ڒ����@�ł��B���ɂ͕\����g���悤�Ȏ������Ƃ����̂�����܂��B�A�C�����ŕt����Ƃ������̂������ł��B�����P�����A�b�v���Ă��A�ȒP�{�H�ł��m���ɂ��ꂢ�ɂ��������̂�T���܂����B�z�[���Z���^�[�ɂ���Ă͎�舵���������̂ł����A�S���܂��t���Ă��ăV�[����t����悤�Ȃ��̂�����܂����B �@���݂̂ӂ��������Ȃ��Ă����̏ォ��\��t���邱�Ƃ��ł��܂��B���O�ɉ��n�ɉ��ʂ��c��Ȃ��悤�ɒ�������K�v�͂���܂��B�Â����������Ă���Ƃ��낪�������̂ŌЂ�h���ĉ���������ɐV���������{�H���܂��B |

|

| �@���͎d�オ�萡�@�������Z���`�傫�߂ɁA���ʂ̃K�C�h�������ɐ��Ă��܂��܂��B���̎�̎{�H�ł�ᰂ����Ȃ��悤�Ɏd�グ��̂��|�C���g�ɂȂ�܂��B�ꍇ�ɂ���Ă͎��̒����t�߂���O���Ɍ����Ďn�߂邱�Ƃ�����܂����A���̏ꍇ�ɂ͏�̕ӂɉ����ē\��Ƃ��납��n�߂�̂��ǂ��悤�ł��B��ӂ�\�������ƁA���������ӂɌ������ď������i10�`20cm�j���������Ĕ������Ȃ���A��C������Ȃ��悤�ɉ������čs���܂��B �@�Ō�ɗ]���������𒍈Ӑ[���J�b�^�[�Ő����Ċ����ł��B �@���́u�V�[���^�C�v�v�̂ӂ����́A���̕��ɔ�ׂĂQ�{�ȏ�̉��i�����܂����A�ލH���݂ŊO�������ꍇ���l����ƂP�O�O�O�~��łP�ʂ���������̂͂��肪�����ł��B |

|

| ���X�֎̌��� | |

| �@�킪�Ƃ̒��́A���̗X�֎ɐV�����z�B����āA�t�^�����܂鉹�Ŏn�܂�܂��B���܂ɔz�B�����ς��Ə������Ⴄ���߂�����������ď����������肵�܂��B �@����������̔z�B�����e�˂ɓ���邱�Ƃ�����̂ł����A���̎��ɗX�֎̓������ώ@���Ă��܂����B��ԍ���̂��e�ʂ��������ĐV��������ł����ς��ɂȂ肻���Ȃ��́A���ɐV���̃T�C�Y���Ə������܂肽���܂Ȃ��Ɠ���Ȃ����́A���ɂ₽��Ƀ��_���߂��ē�����̊J������������Ȃ����́A�ǂ��ɗX�֎�����̂��킩��Ȃ�����E�E�E�@���X����܂����A���ɂ͗X�֎��������ƒ������܂��B�i�������ւ킫�Ƀx�����_�{�b�N�X�������Ă��̏�ɏd���ڂ��Ă���̂�����̂��肾�Ƃ͎v���̂ł����j �@���āA���̗X�֎��V�z������18�N�o�߂��Č��h���������Ă����̂ƁA��z���̂����n���R���v��Ȃ��������邾���̂��̂��������̂ŁA���e�ς̑傫�����̂��K�v�ƍl���čX�V���邱�Ƃɂ��܂����B |

|

| �@�l�b�g��ɂ��l�X�ȋ@�킪�����Ă��܂��B�l�i�������~������̂���5000�~���瑊�����ނ肪������̂܂ł���܂��B�ł��傫���⎿���A�g���������┭�����鉹�Ȃǂ́A���������Č��߂����Ƃ���ł��B�z�[���Z���^�[�̔����ł��ꂱ�ꌩ�܂����B���̌��ʑI�肵���̂́A���̖����u�l�b�g�ʔ̃|�X�g�v�ł��B�i���ʐ^�j �@���ʐ^�͎��t���ߒ��ł����A�������݂̂���ǂ��Ƃ��̂܂܉������J���āA�˂��R�{�Ŏ~�߂�悤�ɂȂ��Ă��܂��B �@ |

|

| �@���̗X�֎ɔ�ׂāA�I�[���v���X�`�b�N���i�Ȃ̂ň����ۂ��̂ł����A�킪�Ƃ̕ǂ̐F�Ɠ��n�F�Ȃ̂ƁA���p���A���ꂩ�牿�i����Ԉ��������̂ő喞���ł��B �@�X�։�Ђł͗X�֎Ɏ��l�̏���\������悤�ɂ��m�点���Ă���悤�ł��B���i�ɂ͋L���p�̃V�[�g���t���Ă��܂��B�ł��T�C���y���ŏ��������x�ł͑ސF���邵�A��ꂤ�܂������܂���B�����ŁA�o�b�Ńt�H���g�Ƙg���H�v���ă��[�U�[�v�����^�ň���������̂��A���~�l�[�^�[�ʼn��H�E�蔲���ē\��t���܂����B �@����ŁA�N�n�ȂǂɐV���̊g�卆��܂荞�ݍL������ʂɓ������ꍇ��A�傫�߂̒ʔ̍w���i���]�T�Ŏ��o���܂��B |

|

| ���k�d�c�Ɩ����ւ̌��� | |

| �@��K�̃_�C�j���O�Ƌ��Ԃ́A�d��˂ɂ�葱���Ԃɂ��Ȃ�܂����A�Ɩ��͖�10.5��~�Q���̂��ꂼ��ɕt���Ă��܂��B����10�N�̌��z��������̊����g�p���Ă��܂������A�u���ǂ͔�r�I�����p�x�������A���邳������2�i�K�{��铔�����ł��Ȃ��̂ŁA�k�d�c�Ɩ����ւ̌��������{���܂����B�_�C�j���O����2�N�قǑO�ɍς�ł��܂��̂ō���̓��r���O���ł��B �@����̓J�o�[���O�����ʐ^�̂悤�ɁA�R�O���^�ی^�u���ǂ��S���g���������ł����A�ꕔ������Ō��ʂ������Ă��Ă��܂��B |

|

| �@�k�d�c�Ɩ����ɂ���ނ�����܂��B �P�D���邳�@�`�L���ɉ����āA�����10�����̂ŁA5000lm�ȏ�B �Q�D���F�@�\�@�`�d���F����{�Ƃ������̂ŁA���F�@�\�t�� �R�D�����@�\�@�`���邳�ς��K�v�B �S�D�����R���ƕǃX�C�b�`���� �@�@�@�`�ǂ���ł��S���ʁE�����E��铔�E��̑I�����ł��邱�� �T�D��t�`��E�f�U�C���E�傫���@�`���͈����|���V�[�����O�ɑΉ��B �@�@�f�U�C���Ƒ傫���͓�̎��B �@�]�����̑傫���ɑ��āA����w���������́A���邳�͂�����̂̊��J�o�[�̊O�a�ł��A���ʐ^�̍����̂悤�ɖʐϔ�Ŕ����ȉ���������܂���B�ł��܂����p���ŋC�ɂ��Ȃ��Ō�����Ƃ��n�߂܂����B |

|

| �@�_�C�j���O���̊��́A�V�䒼�t���̊p�^�����|���V�[�����O���t���Ă����̂ł����A������̓J�o�[���O���Ă݂���A�V�[�����O�͔z���łԂ牺�����Ă��āA���͕ʂ̃l�W�ɂ���Ďx����t����Ă��܂��B���ύX�ł��B �@������̎��t�������ƃJ�o�[���͂��̂܂܍ė��p���A�V�������̋@�\����������u�������邱�Ƃɂ��܂����B���̂͌y�����̂ł��̂ŁA�����̌u���ǂ��O���āA���̎x���g�ɂԂ牺���邱�Ƃɂ��܂����B�o�N��M�ɑ���ϋv���̂�����̂Ŏ��t���܂����B |

|

| �@�����f�q�͎ʐ^�s���{�P�ł����A2�F�������_���ɔz�u����Ă��܂� |

|

| �@���̃J�o�[�i�ؒ��O�g�t���j�����t�����Ƃ���ł��B��������⋷���͈͂ɕ��Ă��܂����A���p��͎x�Ⴊ�Ȃ����A���͂킩��Ȃ��̂ł���ɂĈ����Ɍ��������ƂȂ�܂����B���Ȃ݂Ɂ@5200�����A���F�E�����A�����R���t���Őō�7000�~�����邱�Ƃ��o���܂����B |

|

| �@�ZLED�Ɩ������R���̉��C | |

| �@���̌�������Ɩ����̌�����i�߂āA�Q�K�łS���A��K�łQ���A���փz�[�������邭�֗��ɂȂ�܂����B �@�Ƃ��낪�Ō�ɍX�V������K�a���ɉ����āA�ǃX�C�b�`�ɂ�鑀��ƁA�����R�����莝�����Ă̑���ɂ͖��Ȃ������̂ł����A�����̏o���߂��Ƀ����R���z���_�[��t���Ă����Ƀ����R�������đ��삵�悤�Ƃ���ƁA�������Ȃ��̂ł��I�@�ق�̐��Z���`���炷�ƍ쓮���邱�Ƃ�����̂ł����s����ł��B �@���ʐ^�͗��W���O�����Ƃ���ł����A�����R���̔������͂R�Ƃ���Ɍ����Ď��t�����Ă��܂��B�@������̓V�䒆�����Ɍ����ČX���Ă�����Δ������ǂ��Ȃ邩������܂���B |

|

| �@�����R���̃{�f�B�͓��Ȏ����łł��Ă��܂��̂ŁA�����L���Ĕ��������Y���X���Ă����܂����B���ʓI�ɂ͂��܂��쓮�����邱�Ƃ��o����悤�ɂȂ�܂����B �@�O�̂��߃����R���̑���o���M���i�l�̖ڂɂ͌����Ȃ����j��������Ƒ��o����Ă��邩�ǂ������A�f�W�J���łȂ犴�m���邱�Ƃ��o���܂��̂Ō��Ă݂܂��B�i���ʐ^�j���`��c�@���̃e���r���̃����R���ɔ�ׂČ����ア�悤�ȋC�����܂��B �@�������[�J�[�̊������\���t���܂������A���̕����ł͂����ƌ������p�x�ł�������Ǝ�M�쓮���Ă���܂��B����������Ƃ��̃����R���̂��ア�����Ȃ̂�������܂���B�\���Ƃ��Ă͂��������ŕs�Ǖi�ɓ��邱�Ƃ��l�����܂��B����ō쓮���܂��̂ŁA���炭�g���Ă݂邱�Ƃɂ��܂��B �@���@�X��������������o����͎ア�悤�ȁc |

|

| ���A���e�i�n���̉��� | |

|

�@�Ƃ����Ă�ۂɁA�d�C��d�b���i���P�[�u���j�̈������ݏꏊ�ȂǂƓ��l�ɁA�ꏊ���l����K�v������̂��P�[�u���e���r�ł��B�킪�Ƃł͂Ƃ肠�����d�b�̏ꏊ�Ƌ߂�������������݂܂����B �@�F�X����ς��܂��āA���O�̒n�f�W�i�t�g�e�j�A���e�i�Ƃa�r�^�b�r�A���e�i�����t���Ďg�����ƂɂȂ����̂ł����A�����͂P�K����̃x�����_�Ɏ��t���܂����B���̏ꏊ�̑I�藝�R�́A�t�g�e�̑��M�A���e�i�����ʂ��邱�Ƃł��B �@���}�͓����̌n���}�ł����A�P�K�ň����������M�����P�K�̓V�䗠�ɂ��镪�z��ŁA�P�K�ƂQ�K�̑S���̕����ɑ����Ă��܂����B�Q�K�̂`�u�R�[�i�[�ɂ̓e���r�̑��Ƀ��R�[�_�[�Ȃǂ�����̂ł�����ł����z����g���Ă��܂��B �@CATV���玩�O�̃A���e�i�ɕς������Ƃɂ��A�����̐}�̂悤�ȍ\���ɕς��܂����B�]�����炠�����V�䗠�̕��z��܂ŁA�V�������O�A���e�i�Ŏ�M�����M�����������ނ��ƂŁA��K�͂ȉ�����N������ȓV�䗠�ɂ͐��荞�݂����Ȃ��Ƃ���ł��B �@�����ŁA����܂œV�䗠�u�[�X�^����Q�K�̂`�u�R�[�i�[�܂ň����Ă����P�[�u���̕������t�Ɏg���āA���z��M���𑗂荞�ނ��Ƃɂ��܂����B �@�V�䗠�̕��z��ɂ͂b�`�s�u�p�̃u�[�X�^�[�����t���Ďg���Ă����̂ł����A�A���e�i�ύX��Ɉꕔ�̕����ŃP�[�u���������S�ƂȂ��ĉf�肪�����Ȃ�܂����B�����Ńx�����_�ɉ��O�p�̃u�[�X�^�[�����t���Ă��炭�g���Ă��܂����B |

�@�Ƃ��낪���M�A���e�i�����ɂ�������L�тĂ����������A�܂���M��Ԃ�����Ă��܂����̂ŁA�t�g�e�A���e�i�ɒ��t���o���郉�C���u�[�X�^�[�����t���邱�Ƃɂ��܂����B����������܂Ŏg���Ă����u�[�X�^�[�ł́A�a�r�A���e�i�ւ͓d�͂������ł���̂ł����A�t�g�e�A���e�i�ɂ͋����ł��܂���B |

|

| �@��̂Q���͂���܂Ŏg���Ă����u�[�X�^�[�ł����A�e�l����������������̂́A�A���e�i�ւ̋��d�͂a�r�b�r�����ł��܂��� | |

| �@��͐V�����u�[�X�^�[�ł��B�e�l�����͎g���܂��u�O�u�u�[�X�^�[�p���d�v�i���t�g�e�p�j���o����̂ŁA�E�̂悤�ȃ��C���u�[�X�^�[���g�����Ƃ��ł��܂��B����ɂS�j�W�j�ւ̑Ή����������Ă��܂��B����łЂƂ܂��ƒ��ɂ���X�����̃A���e�i�R���Z���g�ɂ͏\���ȐM�����͂����ƂɂȂ�܂����B �@�]�k�ł����A���I�ɂ͂S�j�����y����ɂ͂܂��܂��傫�ȕǂ������͂������Ă���Ǝv���܂��B�i2018�N���_�j���̗��R�͎��ł��B �@�@�@�P�D���i�������@�Q�D�a�c���R�[�_�[�ɑ���L�^���u����������Ȃ��@�R�D�K�v�Ɗ����Ă���l�����Ȃ��B �@���ɂR�ł����A�ዾ���������肵�Ă���l���A�X�̔����̂Q�j�ƂS�j�̃e���r����K���Ȏ���������ۂ��Ĕ�r���Č����ꍇ�A�ǂꂭ�炢�̐l�����킯���t���ł��傤���B���ዾ�Ȃǂ����Q���Ĕ�r����ΈႤ�ł��傤���A�قƂ�ǂ̐l�ɂ͋�ʂ����Ȃ��Ǝv���܂��B�������Y�ƕ���i���ʁE��É��u�f�f���X�j�ɂ����Ă͊J�����K�v�Ȃ��Ƃ͂킩��܂����A��ʉƒ�̕��y�́A��p���S�i�����Ǔ��̋�������A�����ґ��̑o���j�Ɍ����������ʂ�����̂��ǂ����A�͂Ȃ͂��^��ł��B�ł��đΉ��@��𑵂��Ă��A�Ɠd�i�͗��܂��B�\���ȗʂ̕����\�t�g���S�j������鍠�ɂ͂��̃e���r�͉��Ă���ł��傤�B���̗ǂ��s���g���C�A���ł́A�T�O�^�S�j��M�e���r��49999�~�i�ō��݁j�ł������A���[�J�[�i�ł����ꂭ�炢�܂Œl�i�����Ȃ�ė��Ă��甃���̂�����ł��B |

|

| �� �H������@�̌��� | |

| �@�H���̐�`����ł́A�����̐ߖ���������Ă��܂����A����͑�R�ꍇ�ŁA�������Ǝ�̕��������Ĉ����ς݂܂��i�̂͂��j�B �@�\���N�g�p�����H��@���A�W��������ƕ܂�Ȃ��Ȃ��āA�쓮�����Ȃ��Ȃ�܂����̂Ō������܂����B���i�����̐H���ۂɂ͂��܂�o�Ԃ�����܂��A�A�ȋq��C�x���g�������ĐH��_����������ƖZ�����̂ŏȗ͉��̂��߂Ɏg�����Ƃ��o�Ă��܂��B �@����̕����̓X�e�����X��v���X�`�b�N�ŎK�Ȃ���Ă��܂����A�E�ʐ^�̂悤�ɒ��ڔG��Ȃ��͂��̂Ƃ���͑f�ނ��蔲�����Ă����āA������������̃g���u���ł��B |

|

| �@��̎ʐ^�́A�㕔���H���ŁA���̉��͗�����̔����J�����Ƃ���ł��B�r���g�C���ł͂Ȃ��H���̏ꍇ�A���ʂ͎����ӂɃA�_�v�^�����܂��ċ����E���������o���̂ł����A�킪�Ƃ̏ꍇ�ɂ̓V���N���ɂ���z�ǂɂs���ǂ����t���āA�ψ��z�[�X�ŐH���܂ň����Ă��܂��B �@���̕ӂ�͐������R�`�S���i��0.3�`0.4MPa�j�ł��̂ŁA�ԓ���̂P�O���ψ��ŁA�o���h���������肵���K���T�C�Y�ł���Α��v�ł��B�\���N�g���܂��������ɗ�s��͂���܂���ł����B�����ɓ�����A�o���h�̃N�Z���t���������͐藎�Ƃ��čė��p���܂��B |

|

| �����t���Ŗ��ɂȂ�̂��A�u���ꏊ�ő��̉Ƌ�Ɋ����Ȃ����ǂ����ł����A�݂�˒I���댯�Ȕ͈͂ɂ���܂��B���������@���o���̏ڍׂȈʒu���킩��Ȃ������̂ł����A������������˒I�ւ̊��̓N���A�ł��܂����B�˒I�̔�������������ōς݂܂����B �@���łɂ��̋߂��ɂ��鑋�̎���J�n���h�����ӂ��K�тĂ��܂����̂ŁA����h�����đg�t���܂����B�d�g�݂��悭�킩��Ȃ������̂ŁA�����ɂ͂���J���܂������A�J�o�[�̕\�ʂ��������Ă����悤�ŁA�h���ōς݂܂����B�B �@�V�����H���́A�����Â��Ŏ��[�_���������Ȃ�A���K�ł��B���͏㉺�ɂQ�������āA���ɊJ���̂ł����A�J������Ԃł�2�������܂��d�Ȃ�悤�ȕs�v�c�ȃ����N�\���ɂȂ��Ă��܂����B�@�܂����炭��������肢���܂��B �A |

|

| �@���@���J�n���h�������N�̃J�o�[���O�����Ƃ��� | �@���@�J�o�[�̎K��B���̂��ƎK���h�������Ď�t |

| �����������˂̌ˎԏC�� | |

| �@��K�̊Ԏ��}�ɂ���܂��悤�ɁA�E�`�ł̓_�C�j���O�L�b�`���Ƌ��� �̊ԂɈ����˂�݂��Ă����āA�S���J���Ēʂ��ԂƂ�����A�߂ė��q�p���g�[�ߖ�p�Ɏd������Ƃ����g���������Ă��܂��B����ɍŒ�S�������炢�͂��܂��̂ŁA�Q�O�N�]�肪�o�߂��ČˎԂɈُ킪�o�Ă��܂����B �@�����ԑO���瑖�s���ɃS���S���Ƃ������������āA��K�ɋ���Ɨ������Ă���̂Ƌ�ʂ����Ȃ����Ƃ�����܂����B�������Ȃ̂ʼn䖝���Ďg���Ă��܂������A�������ƂĂ��ł��Ȃ��Ă����̂ŁA������߂Č˔��O���ČˎԂ̏��m�F���܂����B |

|

| �@��͂�������̃��C�i�[���������Ċ��ꂪ�����Ă���̂ƁA�����Ĉꕔ��������ă��[���Ƃ̊Ԃɋ��܂�A�������ƂĂ�������ԂɂȂ��Ă��܂��B �@���@�ʐ^�s���g�������Â��Ă��݂܂��� |

|

| �@���āA���O�����ˎԃ��j�b�g�́A�s�̂���Ă������ɂȂ��`������Ă��܂��B�n�E�X���[�J�[���i���ƒl�i�������������A��������������A�R���̈����˂̂����P�������ς��悤���Ƃ��A�ړ��ʂ̏��Ȃ��h�A�ƃ��[�e�[�V�������悤���ȂǂƎv�Ă��Ȃ���A������߂Đϐ��n�E�X�̃J�X�^�}�[�T�[�r�X�ɓd�b�����Ă݂�Ɓc�@�z�[���Z���^�[�ł��u�ϐ��n�E�X�p�v�Ƃ��Ĕ����Ă���Ƃ������Ƃł����I�@���[�������Ȃ̂��@�Ǝv���Ȃ�������Ƙb���ƁA���i�����ł���A�z�[���Z���^�[�������A�P�T�O�O�~�i�ŕʁj�łł��܂��A�Ƃ������Ƃł����B�܂��@�\�A�b�v�ŁA���������̑��ɍ��E�ɂ��ړ��ݒ�ł���悤�ł��B �@�H����݂��Ƃ����Ԃ����邩������܂��A�r�͂�����i�P���Q�O�������炢�͂��肻���j���قnj����͓������܂���B���ōw�����Č��������ƂȂ�܂����B���̑��芊�肪�ǂ����āA�߂��͂��������J���Ă��܂��܂��B�@����N�b�V�����e�[�v���g���ĉ��Ǘ\��ł��B �@ |

|

| �����փh�A�̏C�� | |

| �@���փh�A�������Œᐔ��͊J����܂��B����܂łɂ������s��ł́A�h�A�N���[�U�[�̍쓮�������Ȃ��Ă��܂��X�O�x�J�̈ʒu�Ŏ~�܂�Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂������A�����Œ���܂����B���ꂩ�牮�O���̎����̓h���������ĊO�ςƎ�G�肪�����Ȃ����̂ŁA�����̂ƌ�����������������܂��B �@����̌̏�́A��������n���h���i�c�̊ۖ_�j�������ĊJ���悤�Ƃ��Ă��A�����������ĊJ�����A����H �Ǝv���Ă�����x�����Ȃ����Ă݂�ƁA����ς�J���ȁ`�A�̏Ⴖ��Ȃ��ĉ�����������Ȃ������̂��c�Ƃ������Ƃ��d�Ȃ��āA�����ł��������������āA��͂肱��͕s����ȂƂ������ƂŁA�o������߂ĕ����E�����Ɏ�肩����܂��B |

|

| �@�܂��A�������ɂ���r�X�S���ƁA��i��̎ʐ^�̂悤�Ɏ����ƕt�т��郊���N�@�\�������Ă��܂��B�����ɋȂ����j�������������܂����A���ɖ����悤�ł��B�@�ȑO�ɂ������ʂ̌���ł̌̏�ł́A�A���~�_�C�L���X�g�����i�H�j�������j�����Č�������߂����Ƃ�����܂����A����͂���͖����悤�ł��B�������ĕʂ̕����_���Ɉڂ�܂��B |

|

| �@��̎ʐ^�́A���̑��ʁi���z����̗p�ꂪ����̂�������܂��A���b�`�����镝�̋��������j�ł����A������l�W���ɂ߂Ĕj���_���Ƌ��������܂��B�ł����A�C�}�C�`�쓮�������悭�킩��܂���B�h�A�m�u�̖_�������ƁA�Ȃ��h�A���~�߂Ă������b�`�i���ʐ^�j�����������̂ł��傤���H �@�g�ݗ��ĂȂ�������ԂŁA�����̃m�u�������ĊJ���悤�Ƒ��삷��A���ʂ͂��̎O�p�`���������b�`�͉��ֈ�������ň��������肪�O��A�h�A�͊J���̂ł����A����Ă݂Ă����̃��b�`�͉��ֈ������݂܂���B |

|

| �@�Ƃ��낪�J��������Ȃ��炱�̃��b�`���E�։����Ă݂���A�E�ʐ^�̂悤�ɁA���U��悤�Ɏ������֓����܂����B���̏�ԂŃh�A�J�����̗͂������ƃ��b�`�͉��ֈ�������Ńh�A���J���邱�Ƃ��ł��܂��B �@���Ǔ��Ɉ����Ƃ���͖����āA���������ō쓮�͉��܂����B��������̋����܂ł̊Ԋu�����т�悤�ɁA�o�C�N�Ȃǂ̃`�F�[���Ɏg���A������ɂ����X�v���[�i�b�q�b�X�[�p�[�`�F�[�����u�j���g���܂������A���S�x�������̂Ń��b�`�̖߂肪�x��Ă��܂����Ƃ�����܂����B�Ȃ̂ł��̕����ɂ͒lj��łb�q�b�T�T�U�𐁂��Ċ����ƂȂ�܂����B |

|

| �� ���Ɨp��˂̍X�V�Ɍ����� | |

| �@���͎g�p���̈�˃|���v�ł��B��\�N�ȏ�g�����O�̃|���v�����\�������Ă����悤�ȋC�������̂ŁA�m�荇������g��Ȃ��Ȃ������ǂ܂��V�����Ē��x�̗ǂ��|���v�������Ă��������Đݒu�������ł��B�@�ł��������ꌎ���炢�A���Ɛ��̎g�p��ł����K�̐���g�C�������p���ɁA���炭��~�������ƂŎg���ƋC�A���������Ăނ���悤�ɂȂ��Ă��܂����B �@�z�ǂ́A��ˎ��̂�30�N���炢�ɂȂ邩������Ȃ��̂ŁA�����ɎK���Ԃ������ԏo�Ă��Ă���悤�ł��B�X�g���[�i�[���~���^�̕����t���Ă��܂������A�_���ӂ����J����ƕǂ��i��ł���̂ŁA���N���O�ɗ\���ɍw�����Ă����� �x�^�X�g���[�i�[�Ɍ������܂����B�܂��z�����ݑ��z�ǂ������e���i���X��ݒu�{�H�̂��₷������Ԃ�Ȃ��z�[�X�i�T�N�V�����z�[�X�A���i���͂u�r�z�[�X�J�i���C���j�łȂ��ł���܂������A�ڍ����ɂ��݂��o�āA����炩���C���z������ŁA��~���Ɉ�˂̕��ɐ��ʂ��߂��Ă��܂��Ă���̂ł͂Ȃ����Ƒz�����āA���̋�Ԃ��X�V���܂����B �@�Ƃ��낪�Ǐ�͉��P���܂���B�ƂȂ�ƈ�ˎ��̂����Ă��Ă��邩������܂���B��˖{�̂̂���ꏊ�͍��ʐ^�̉����R���Z���g�̍����ŕۉ��e�[�v�Ŋ�����Ă��镔���ɁA�ł����݈�˂̊ǂ��o�Ă��܂��B |

|

| �@�킪�Ƃ̗��n�́A���͐쌴�������Ƃ���ł��B�͐삪�傫����������ƁA���H���ς���ăE�`�ׂ̗܂ł����낤���Č������c��Ƃ�����Ԃ����������ł����A��̑��œ��n�ɗ}������Ă����I�����_�l�ߗ��̕��X�ɂ���Ē�h������A��قǂ̂��Ƃ���������͔×����邱�Ƃ͖����Ȃ�܂����B �@���̂悤�ȏꏊ�ł��̂Ő����Ƃ��Ă͑ł����݈�˂̃p�C�v���Q�`�R���������Βn�����ʂɓ��B����͂��ł��B���N���Ɉ�x�̑�J�ł͕t�߂̂̒n�\���琅���������Ƃ�����܂����B �@��ˍH�����O������ƁA�Œ�Q�O�����炢�͂�����Ƃ����L�ڂ������āA�����͎����ʼn��Ƃ��{�H�ł��Ȃ����ƁA��i���l���܂��B |

|

| �@�n�����ʂ��������Ƃ���S����ڕW�ɁA�r�f�o(�z�Ǘp�|�ǁj�ł͂Ȃ��A����p�P�ǂ��g���đł�����ł݂邱�Ƃɂ��܂��B�O�a�͂S�O�`�i1

1/2�a�j�̂r�f�o�Ɠ����ł��̂ŁA�l�W���g��Ȃ��k�`�\�P�b�g�Ŕz�ǐڑ��ł��܂��B �@�ł����ݑO�̏����Ƃ��āA�ǂ̉����W�O�����ʂɂ͏W���p�̏����𐔕S�����܂��B��[�ɂ́u�~�T�C���v�ƌĂ��~���L���b�v��t���܂��B �@�@�킷��ꏊ�́A���݂̈�ˊǂ̋߂��ł���Α傫�Ȑɓ�����댯�����Ȃ����낤�Ɠ���ŁA50�����قǗ��ꂽ�����̂������������ɂ��܂��B�ł����݂̕��S�����Ȃ��Ȃ�悤���ɁA�n���}�[�h�����Ń�25�A�����P���قǂ̉����������܂��B |

|

| �@�S���̒����̃p�C�v��ł����ނɂ́A�����ƍ����ʒu����@���K�v������܂��B����ȑ�����ː݂�����A�݂�E��O�r�𗧂Ă��Ƃ͏ȗ��������Ƃ������Ƃ������āA�|���J�ʼn����̂�������������I��ŁA�|���J���ꕔ����ʂ��āA�\��n�̐^��ɔz�ǂ��x����T�h�������t���܂����B�i�����͍�ƏI����ɂ܂��R�[�L���O�ނōǂ��ł����܂��B �@���������̍�������2.5���A�����ɓ��镔����50�����A�����̏�ɏo�镔������P���ŁA���v�S���ɂȂ�܂��B |

|

| �@�͂��߂͑�n���}�[�Ől�͂ł��������݂܂��B��T�O�������炢�ł��傤���B���������ڃn���}�[�ƃp�C�v���ڐG����悤�ɒ@���Ɗǂ��ό`���܂��̂ŁA��p�̃L���b�v��킹�Ē@���܂��B �@�d���n���}�[���ڂ����鍂���܂Œ@������A�P�Ǒł����݃A�_�v�^�[�����܂��āA�d���ł̑ł����ݍ�Ƃɐ�ւ��܂��B �@����łP���߂��ł�����ŁA�d���n���}�[�������ɂ����n�߂��Ƃ���ŁA���p���p�C�v�i��W�O�����j�����܂��B�ڑ��͌p�������A�_�v�^�[�����܂��܂��B �@�ēx�d���ł̍�Ƃ��n�߂܂��E�E�E���A���Z���`���[�g���i�Ƃ���őS������Ȃ��Ȃ�܂����B��n���}�[�ɐ�ւ��Ă��S�R�_���B |

|

�@���ǒn���ɓ����������͖�Q�������ł��B����ł��W���E���n�����ʂ�艺�ɓ����Ă�������̂ł����B�A�m�F�̂��߂Ɋǂ̏㕔�ɐڎ��t���đ��𐁂�����ł݂܂����B ���ʂ͎c�O�Ȃ��瑧�́@�X�[�@�Ɩ���R�Ŕ����čs���Ă��܂��܂��B�c�O�Ȃ��獡��̏ꏊ�̑ł����݂͒n���̑傫�Ȑɓ������Ď��s�ɏI����Ă��܂��܂����B |

|

| �@�������[�^�[�����j���Ă݂�ƁA����Ɛ���g�C�����㐅���ɐڑ��ւ����Ďg�������A�������g�p���ʂ������Ȃ��Ă��܂��B �@�����Ɉ�˃|���v���Ă݂�ƁA��C�����͖����悤�ł��B�ēx���Ɛ����ɐڑ����Ďg���Ă݂��Ƃ���A�ނ��邱�Ƃ������A���ʂ���◎�����C�����܂����A���p��͖��Ȃ��̂ŁA�܂����ɖ߂��Ďg���n�߂܂����B�������������͕s���ł����A�H���̐U���Ő������ɕω������������A�n�����ʂ̕ϓ��Ŋ����������߂������A�z�ǂ̕s��ӏ����ǂ��ꂽ���A�Ƃ������Ƃ���ł��傤���B �@��|����ȓ���𑵂��Ă��A���ʂ͏o���Ȃ������̂ł����A���R���͕������Ă��܂��B�܂��Ǐ���������A���݈�ˊǂ̒��𐴑|�K��肵�čė��p���邩�A���߂ĊO���ɂ������Ǝv���܂��B �@���Ȃ݂ɂ��낦������̓��t�I�N�ł̒��ÂȂ̂ŁA�K�v�Ȑl�ɏ����ďI���ƂȂ�܂��B |

|

| �@�����ŁA�������߂��ꂸ�ɂ�����肽�߂��Ă݂邱�Ƃɂ��܂����B �@�܂��ł����ޏꏊ��ς��܂��B�n���}�[�h�����ʼn�����T��܂����A�Ȃ��Ȃ����ꂳ��������ꏊ�����Ȃ���Ԃł��B �@�܂������܂ł͌Ăьa40�~���̒P�Ǒ���p�p�C�v�ł������A�����ł���R�����Ȃ��Ȃ�悤�ɓ�32�~���̂r�f�o�i�z�Ǘp�Y�f�|�|�ǁj���g���܂��B��x�ɒ����ǂ�ł����ނ̂ł͂Ȃ��A���������ǂ��p�������Ȃ���ł����ޕ����Ƃ��܂��B�p�������͒ʏ�̔z�ǐڑ��Ɠ����˂����݂ōs���܂��B�茳�Ƀl�W���ݔ��͖����̂ŁA�\�ߐؒf�Ƃ˂�����H���Ă�����̂��w��ōw�����܂��B |

|

| �@��[�������₷���悤�ɉ��H���܂��B�ؒf�u�ŎO�p�ɐ荞�݂����āA�@���ĉ~���`�ɐ�������A40A�p�̃L���b�v����ɂɂ��Ԃ��܂��B���������ςȂ̂��A�W���p�̏����𑽐��J�����Ƃł��B �@�d���n���}�[���A�R�d���ĉƂ̃u���[�J�[�������Ă��܂��܂��̂ŁA���t�I�N�ʼn����ɏo���āA�Ō��͂̃X�y�b�N�����������������Â��ēx�f�d�s���ėՂ݂܂����B |

|